|

|

- Search

| J Korean Acad Psychiatr Ment Health Nurs > Volume 32(3); 2023 > Article |

|

Abstract

Purpose

The purpose of this study was to understand the experience of using community mental health services from the perspective of people with severe mental illness.

Methods

The key research question was, "How was the experience of people with severe mental illnesses using community mental health services in studies using photovoice?" A systematic search was performed using seven core electronic databases (PubMed, EMBASE, CINAHL, Cochrane Library, RISS, KISS, and DBpia).

Results

A total of nine studies out of 3,041 were included in the review. Seven central themes were identified through the thematic analysis: "growing hope," "continuing treatment with insight into the illness," "feeling a sense of achievement and improving self-esteem," "feeling joy, stability and connectedness," "pursuing a proactive life," "wanting to live a life that helps others," and "experiencing frustration."

Conclusion

The experience of using community mental health services by people with severe mental illness was similar to the experience of recovery. The use of community mental health services and the expansion of the peer support program and supported housing services are needed to promote recovery and improve the quality of life of people with severe mental illness.

ž§Ďž¶Ěž†ēžč†žßąŪôėžěźŽäĒ ž†ēžč†ž†ĀžĚł Ž¨łž†úŽ°ú žĚłŪēėžó¨ žā¨ŪöĆž†Ā, žßĀžóÖž†Ā ÍłįŽä•žĚī ŪėĄž†ÄŪěą žÜźžÉĀŽźú žā¨Žěƞ̥ ŽßźŪēėŽ©į, ŽĆÄŪĎúž†ĀžĚł žõźžĚłžßąŪôėžĚÄ ž°įŪėĄŽ≥Ď, žĖĎÍ∑ĻžĄĪ žě•žē†žĚīŽč§[1]. ÍĶ≠Žāī ž§Ďž¶Ěž†ēžč†žßąŪôėžěźŽäĒ žēĹ 50ŽßĆ Ž™Öžóź žĚīŽ•īŽ©į, ž†Ąž≤ī žĚłÍĶ¨žĚė žēĹ 1%Ž•ľ žį®žßÄŪēúŽč§[1]. ž§Ďž¶Ěž†ēžč†žßąŪôėžěźžĚė ŽßĆžĄĪŪôĒŽ•ľ žėąŽį©ŪēėÍ≥† žßÄžó≠žā¨ŪöĆ Ž≥ĶÍ∑ÄŽ•ľ žīȞߥŪēėÍłį žúĄŪēī 1995ŽÖĄ ž†ēžč†Ž≥īÍĪīŽ≤ēžĚī ž†úž†ēŽźėžóąÍ≥†, 2017ŽÖĄ ž†ēžč†ÍĪīÍįēŽ≥ĶžßÄŽ≤ēžúľŽ°ú Íįúž†ēŽźėŽäĒ Í≥ľž†ēžĚĄ ÍĪįžĻėŽ©īžĄú žßÄžó≠žā¨Ūöƞ󟞥ú žĚīžö©Ūē† žąė žěąŽäĒ ž†ēžč†ÍĪīÍįēžĄúŽĻĄžä§ŽäĒ ŽćĒžöĪ ŪôēŽĆÄŽźėÍ≥† žěąŽč§[2]. ž§Ďž¶Ěž†ēžč†žßąŪôėžěźžĚė žßÄžó≠žā¨ŪöĆ ŪÜĶŪē©žĚĄ žúĄŪēī ž†ēžč†ÍĪīÍįēŽ≥ĶžßÄžĄľŪĄįžôÄ ž†ēžč†žě¨ŪôúžčúžĄ§žóźžĄú žā¨Ž°ÄÍīÄŽ¶¨, žā¨ŪöĆž†ĀžĚĎŪõąŽ†®, žßĀžóÖžě¨ŪôúŪõąŽ†® ŽįŹ ž£ľÍĪįžĄúŽĻĄžä§ ŽďĪžĚė ž†ēžč†ÍĪīÍįēžĄúŽĻĄžä§ÍįÄ ž†úÍ≥ĶŽźėÍ≥† žěąŽč§[3]. žĚīŽü¨Ūēú žßÄžó≠žā¨ŪöĆ ž†ēžč†ÍĪīÍįēžĄúŽĻĄžä§ŽäĒ ž§Ďž¶Ěž†ēžč†žßąŪôėžěźžĚė ž¶ĚžÉĀžĚĄ žôĄŪôĒŪēėžó¨ žě¨ŽįúŽ•†žĚĄ ÍįźžÜĆžčúŪā§Í≥†, žĚľžÉĀžÉĚŪôú ŽįŹ žā¨ŪöĆž†Ā ÍłįŽä• ŪĖ•žÉĀÍ≥ľ ŽŹÖŽ¶Ĺž†ĀžĚł žÉĚŪôúžĚĄ ŽŹēÍ≥†, žā∂žĚė žßąžĚĄ ŪĖ•žÉĀžčúŪā§ŽäĒ Í≤ÉžúľŽ°ú Ž≥īÍ≥†ŽźėžóąŽč§[4,5]. žĚīžôÄ ÍįôžĚī žßÄžó≠žā¨ŪöĆ ž†ēžč†ÍĪīÍįēžĄúŽĻĄžä§ŽäĒ ž§Ďž¶Ěž†ēžč†žßąŪôėžěźžĚė žě¨ŪôúÍ≥ľ žā¨ŪöĆŽ≥ĶÍ∑Äžóź ŪēĶžč¨ž†ĀžĚł žöĒžÜĆŽ°ú žěĎžö©ŪēúŽč§.

Í∑łŽü¨Žāė ÍĶ≠Žāī ž§Ďž¶Ěž†ēžč†žßąŪôėžěźžĚė žßÄžó≠žā¨ŪöĆ žĄúŽĻĄžä§ žĚīžö©Ž•†žĚÄ 2017ŽÖĄ Íłįž§Ä 8.4%žóź Ž∂ąÍ≥ľŪēėŽč§[6]. žč§ž†úŽ°ú ž§Ďž¶Ěž†ēžč†žßąŪôėžěźŽäĒ žä§Ū䳎†ąžä§Žāė žúĄÍłįŽ°ú žĚłŪēī ž†ĄŽ¨łÍįÄžĚė ŽŹĄžõÄžĚī ŪēĄžöĒŪēú žÉĀŪô©žóźžĄú ž†Āž†ąŪēú žĄúŽĻĄžä§Ž•ľ ž†úÍ≥ĶŽįõžßÄ Ž™ĽŪēėÍ≥† žěąžúľŽ©į[7], ŽĻąžēĹŪēú žčúžĄ§ ŽįŹ žčúžä§ŪÖúžúľŽ°ú žĚłŪēī žĄúŽĻĄžä§ žĚīžö© ŽßĆž°ĪŽŹĄÍįÄ ŽāģžĚÄ ŪéłžĚīžóąŽč§[8]. ŽĒįŽĚľžĄú ž§Ďž¶Ěž†ēžč†žßąŪôėžěźžĚė žßÄžó≠žā¨ŪöĆ ž†ēžč†ÍĪīÍįēžĄúŽĻĄžä§ žĚīžö©žĚĄ žīȞߥŪēėÍłį žúĄŪēú ÍįúžĄ† Žį©žēąžĚī ŪēĄžöĒŪēėŽč§.

žßÄžó≠žā¨ŪöĆ ž†ēžč†ÍĪīÍįēžĄúŽĻĄžä§žĚė ÍįúžĄ† Žį©žēąžĚĄ Ž™®žÉČŪēėÍłį žúĄŪēī žčúŽŹĄŽźú žóįÍĶ¨Ž•ľ žāīŪéīŽ≥īŽ©ī, ž†ēžč†žě•žē†žĚłžĚĄ ŽĆÄžÉĀžúľŽ°ú Ūēú žĄúŽĻĄžä§ žĄ†ŪėłŽŹĄ ž°įžā¨žóįÍĶ¨[9], žĻėŽ£Ć žú†žßÄžóź ŽĆÄŪēú žėĀŪĖ•žöĒžĚł žóįÍĶ¨[10], ŪöĆŽ≥Ķ ŽįŹ žĄúŽĻĄžä§ žĚīžö© Í≤ĹŪóėžóź ŽĆÄŪēú ŪÉźžÉČž†Ā žóįÍĶ¨[8,11] ŽďĪžĚī žěąžóąŽč§. Í∑ł ž§Ď ŪöĆŽ≥Ķ ŽįŹ žĄúŽĻĄžä§ žĚīžö© Í≤ĹŪóėžóź ŽĆÄŪēú ŪÉźžÉČž†Ā žóįÍĶ¨ŽäĒ ž£ľž†úŽ∂ĄžĄĚ[11], ŪėĄžÉĀŪēô[7], ŪŹ¨Ū܆Ž≥īžĚīžä§[9] ŽďĪžĚė Žč§žĖĎŪēú žóįÍĶ¨Žį©Ž≤ēžĚĄ ž†Āžö©Ūēėžó¨, Í∑łŽď§žĚė žā∂Í≥ľ ŪöĆŽ≥Ķžóź ž†ēžč†ÍĪīÍįēžĄúŽĻĄžä§ÍįÄ žĖīŽĖ§ žĚėŽĮłÍįÄ žěąžúľŽ©į, žĄúŽĻĄžä§ žĚīžö©žĚĄ žīȞߥŪēėŽäĒ žöĒžĚłžĚī Ž¨īžóážĚłžßÄ, žĄúŽĻĄžä§ žĚīžö© Í≤ĹŪóėžĚī žĖīŽĖ†ŪēúžßÄžóź ŽĆÄŪēī žĄúŽĻĄžä§ žā¨žö©žěźžĚė ÍīÄž†źžóźžĄú ÍĶ¨ž≤īž†ĀžúľŽ°ú žĚīŪēīŪēėÍ≥†žěź ŪēėžėÄŽč§.

ŪŹ¨Ū܆Ž≥īžĚīžä§(photovoice) žóįÍĶ¨Žį©Ž≤ēžĚÄ žč†ž≤īž†Ā ‚ħ ž†ēžč†ž†Ā žě•žē†ÍįÄ žěąÍĪįŽāė žā¨ŪöĆž†ĀžúľŽ°ú žÜĆžôłŽźú Í≥ĄžłĶžĚė Í≤ĹŪóėžĚĄ ŪÉźžÉČŪēėÍłį žúĄŪēī žįłžó¨žěźžĚė žĚīžēľÍłįžôÄ Ž™©žÜĆŽ¶¨Ž•ľ ŽďúŽü¨ŽāīÍ≥†, Í∑łŽď§žĚė Ž™©žÜĆŽ¶¨Ž•ľ ž†ēžĪÖžěÖžēąžěźžóźÍ≤Ć ž†ĄŽč¨Ūēėžó¨ žā¨ŪöĆž†Ā Ž≥ÄŪôĒŽ•ľ ŽŹĄŽ™®ŪēėÍłį žúĄŪēú Ž™©ž†ĀžúľŽ°ú WangÍ≥ľ Burris (1994)ÍįÄ ž≤ėžĚĆžúľŽ°ú žčúŽŹĄŪēėžėÄŽč§[12]. ŪŹ¨Ū܆Ž≥īžĚīžä§ žóįÍĶ¨Žį©Ž≤ēžĚÄ žěźžč†žĚė Í≤ĹŪóėžĚĄ ž†ĄŽč¨ŪēėŽäĒ Žß§ž≤īŽ°ú žā¨žßĄžĚĄ Ūôúžö©ŪēėŽäĒ žßąž†ĀžóįÍĶ¨Žį©Ž≤ēžúľŽ°ú, žóįÍĶ¨žįłžó¨žěźÍįÄ žßĀž†Ď žā¨žßĄ(photo)žĚĄ žįćÍ≥† žā¨žßĄžóź ŽĆÄŪēú žĚīžēľÍłį(voice)Ž•ľ žěĎžĄĪŪēėÍĪįŽāė Ž©īŽčīŪēėŽäĒ žßÄžó≠žā¨ŪöĆ ÍłįŽįėžĚė žįłžó¨ž†Ā žóįÍĶ¨Žį©Ž≤ēžĚīŽč§[13]. ŽėźŪēú ŪŹ¨Ū܆Ž≥īžĚīžä§ŽäĒ žįłžó¨žěźÍįÄ žěźžč†žĚė Ž©ĒžčúžßÄŽ•ľ ŽčīžĚÄ žčúÍįĀž†Ā žĚīŽĮłžßÄŽ•ľ ŽßĆŽď§Í≥† žÜĆŪÜĶŪēėŽäĒ ž£ľž≤īÍįÄ ŽźėÍłį ŽēĆŽ¨łžóź[13], ŽčĻžā¨žěźžĚė ÍīÄž†źžóźžĄú Í≤ĹŪóėžĚĄ ŪÉźžÉČŪēėŽäĒ žįłžó¨žěź ž§Ďžč¨žĚė ŪÉźžÉČž†Ā žóįÍĶ¨žóź žú†žö©ŪēėŽč§. ž§Ďž¶Ěž†ēžč†žßąŪôėžěźŽäĒ žā¨ŪöĆž†Ā Í≥†Ž¶ĹžúľŽ°ú žĚłŪēī žěźžč†žĚė žĚīžēľÍłįŽ•ľ ŪĎúŪėĄŪē† ÍłįŪöĆÍįÄ ž†ĀÍ≥†, žßąŽ≥ĎžĚė ŪäĻžÉĀ žÉĀ Žč§Ž•ł žā¨ŽěĆžóźÍ≤Ć žěźžč†žĚė žĚėžā¨Ž•ľ ž†ĄŽč¨ŪēėŽäĒŽćį žĖīŽ†§žõÄžĚī žěąŽč§. ŽßĆžĄĪ ž°įŪėĄŽ≥Ď ŪôėžěźŽ•ľ ŽĆÄžÉĀžúľŽ°ú Ų̄ŽßĚžĚė žĚėŽĮłŽ•ľ ŪÉźžÉČŪēú žĄ†ŪĖČžóįÍĶ¨žóźžĄú žā¨žßĄžĚĄ Ūôúžö©Ūēú žč¨žłĶŽ©īŽčīžĚī žĚľŽįėž†ĀžĚł žč¨žłĶŽ©īŽčīžóź ŽĻĄŪēī žįłžó¨žěźžĚė žÉĚÍįĀžĚīŽāė Í≤ĹŪóėžĚĄ žÉĀžßēž†ĀžúľŽ°ú ŪĎúŪėĄŪē† žąė žěąžĖī žóįÍĶ¨ ž£ľž†úžóź ŽĆÄŪēú ŪíćŽ∂ÄŪēėÍ≥† žč¨žłĶž†ĀžĚł Ž©īŽčīžĚī ÍįÄŽä•ŪĖąŽč§Í≥† Ž≥īÍ≥†ŪēėžėÄŽč§[14]. žĚīŽü¨Ūēú žĚīžú†Ž°ú ž§Ďž¶Ěž†ēžč†žßąŪôėžěźŽ•ľ ŽĆÄžÉĀžúľŽ°ú ŪŹ¨Ū܆Ž≥īžĚīžä§ žóįÍĶ¨Žį©Ž≤ēžĚĄ ž†Āžö©Ūēėžó¨ ŪöĆŽ≥ĶžĚė ÍįúŽÖź ŽįŹ žĚėŽĮł[3,6], žā∂Í≥ľ Ų̄ŽßĚžóź ŽĆÄŪēú Í≤¨Ūēī[14,15], ž†ēžč†žě¨ŪôúžĄúŽĻĄžä§ žĚīžö© Í≤ĹŪóė[4,9] ŽďĪ Žč§žąėžĚė ŪÉźžÉČž†Ā žóįÍĶ¨ÍįÄ žĚīŽ£®žĖīž°ĆŽč§. Í∑łŽ¶¨Í≥† žĚīŽü¨Ūēú žóįÍĶ¨žóź žįłžó¨Ūēú ŽĆÄžÉĀžěźžĚė ŽĆÄŽ∂ÄŽ∂ĄžĚī žßÄžó≠žā¨ŪöĆ ž†ēžč†ÍĪīÍįēžĄúŽĻĄžä§Ž•ľ žĚīžö©ŪēėÍ≥† žěąžóąŽč§[3,4,6,9]. ž§Ďž¶Ěž†ēžč†žßąŪôėžěźžĚė žßÄžó≠žā¨ŪöĆ ž†ēžč†ÍĪīÍįēžĄúŽĻĄžä§žĚė žĚīžö©žĚĄ žīȞߥŪēėÍłį žúĄŪēīžĄúŽäĒ žĄúŽĻĄžä§ žā¨žö©žěźžĚė ÍīÄž†źžóźžĄú žĄúŽĻĄžä§ žĚīžö© Í≤ĹŪóėžĚĄ žĚīŪēīŪē† ŪēĄžöĒÍįÄ žěąžúľŽĮÄŽ°ú, žĚīŽü¨Ūēú žóįÍĶ¨Ž•ľ ž≤īÍ≥Ąž†ĀžúľŽ°ú Í≥†žįįŪēėžó¨ Í∑łŽď§žĚė žßÄžó≠žā¨ŪöĆ ž†ēžč†ÍĪīÍįēžĄúŽĻĄžä§ žĚīžö© Í≤ĹŪóėžĚĄ ŪÜĶŪē©Ūēī Ž≥ľ ŪēĄžöĒÍįÄ žěąŽč§.

ÍīÄŽ†® žĄ†ŪĖČžóįÍĶ¨Ž•ľ žāīŪéīŽ≥īŽ©ī, žßÄžó≠žā¨ŪöĆ ž†ēžč†ÍĪīÍįēžĄúŽĻĄžä§Ž•ľ žĚīžö©ŪēėÍ≥† žěąŽäĒ ž§Ďž¶Ěž†ēžč†žßąŪôėžěźŽ•ľ ŽĆÄžÉĀžúľŽ°ú ŪŹ¨Ū܆Ž≥īžĚīžä§ žóįÍĶ¨Žį©Ž≤ēžĚĄ ž†Āžö©Ūēú ŪÉźžÉČž†Ā žóįÍĶ¨žóź ŽĆÄŪēú ž≤īÍ≥Ąž†Ā Ž¨łŪóĆÍ≥†žįįžĚÄ žįĺžēĄŽ≥īÍłį žĖīŽ†§žõ†Žč§. ž†ēžč†ÍĪīÍįēŽ¨łž†úÍįÄ žěąŽäĒ žĄĪžĚłžĚĄ ŽĆÄžÉĀžúľŽ°ú ŪŹ¨Ū܆Ž≥īžĚīžä§Ž•ľ ž†Āžö©Ūēú žóįÍĶ¨žóź ŽĆÄŪēú ž≤īÍ≥Ąž†Ā Ž¨łŪóĆÍ≥†žįįžĚÄ žěąžóąžúľŽāė Ž¨ľžßąžā¨žö©žě•žē†, žôłžÉĀ ŪõĄ žä§Ū䳎†ąžä§ žě•žē† Ūôėžěź ŽďĪžĚĄ ŪŹ¨Ūē®Ūēėžó¨ ž§Ďž¶Ěž†ēžč†žßąŪôėžěźŽ•ľ ŽĆÄžÉĀžúľŽ°ú ŪēėžßÄ žēäžēėžúľŽ©į žßÄžó≠žā¨ŪöĆ ž†ēžč†ÍĪīÍįēžĄúŽĻĄžä§ žĚīžö© Í≤ĹŪóėžóź ŽĆÄŪēú žóįÍĶ¨ÍįÄ žēĄŽčąžóąŽč§[16]. ŽėźŪēú žßÄžó≠žā¨ŪöĆ ž§Ďž¶Ěž†ēžč†žßąŪôėžěź ŽĆÄžÉĀžúľŽ°ú Ūēú ŪÉźžÉČž†Ā žóįÍĶ¨žóź ŽĆÄŪēú ž≤īÍ≥Ąž†Ā Ž¨łŪóĆÍ≥†žįįžĚÄ žěąžúľŽāė, žßÄžó≠žā¨ŪöĆ ž†ēžč†ÍĪīÍįēžĄúŽĻĄžä§žóź ŽĆÄŪēú Í≤ĹŪóėžĚī žēĄŽčĆ ŪöĆŽ≥Ķ Í≤ĹŪóėžóź ŽĆÄŪēī Ž∂ĄžĄĚŪēú žóįÍĶ¨žėÄŽč§[17].

žĚīžóź Ž≥ł žóįÍĶ¨ŽäĒ žßÄžó≠žā¨ŪöĆ ž†ēžč†ÍĪīÍįēžĄúŽĻĄžä§Ž•ľ žĚīžö©ŪēėÍ≥† žěąŽäĒ ž§Ďž¶Ěž†ēžč†žßąŪôėžěźŽ•ľ ŽĆÄžÉĀžúľŽ°ú ŪŹ¨Ū܆Ž≥īžĚīžä§ žóįÍĶ¨Žį©Ž≤ēžĚĄ ž†Āžö©Ūēú ŪÉźžÉČž†Ā žóįÍĶ¨Ž•ľ ž≤īÍ≥Ąž†ĀžúľŽ°ú Í≥†žįįŪēėžó¨ ŽčĻžā¨žěźžĚė žĄúŽĻĄžä§ žĚīžö© Í≤ĹŪóėžĚĄ ŪÜĶŪē©ŪēėÍ≥†žěź ŪēúŽč§. žĚīŽ•ľ ŪÜĶŪēī ž§Ďž¶Ěž†ēžč†žßąŪôėžěźžóźÍ≤Ć žßÄžó≠žā¨ŪöĆ ž†ēžč†ÍĪīÍįēžĄúŽĻĄžä§ÍįÄ ÍįÄžßÄŽäĒ žĚėŽĮł, žā∂žóź ŽĮłžĻėŽäĒ žėĀŪĖ•, ŽŹĄžõÄžĚī ŽźėŽäĒ žĄúŽĻĄžä§ ŽįŹ ÍįúžĄ†ž†źžĚī Ž¨īžóážĚłžßÄžóź ŽĆÄŪēī ŽčĻžā¨žěźžĚė ÍīÄž†źžóźžĄú ŪÜĶŪē©ž†ĀžúľŽ°ú žĚīŪēīŪēėÍ≥†žěź ŪēėŽ©į, žĚīŽ•ľ ŪÜĶŪēī žßÄžó≠žā¨ŪöĆ ž†ēžč†ÍĪīÍįēžĄúŽĻĄžä§ÍįÄ ŽāėžēĄÍįÄžēľ Ūē† Žį©ŪĖ•žĚĄ Ž™®žÉČŪēėŽäĒŽćį Í∑ľÍĪįŽ•ľ ž†úžčúŪēėÍ≥†žěź ŪēúŽč§.

Ž≥ł žóįÍĶ¨ŽäĒ žßÄžó≠žā¨ŪöĆ ž†ēžč†ÍĪīÍįēžĄúŽĻĄžä§Ž•ľ žĚīžö©ŪēėŽäĒ ž§Ďž¶Ěž†ēžč†žßąŪôėžěźŽ•ľ ŽĆÄžÉĀžúľŽ°ú ŪŹ¨Ū܆Ž≥īžĚīžä§Ž•ľ ž†Āžö©Ūēú ŪÉźžÉČž†Ā žóįÍĶ¨žóź ŽĆÄŪēú ž≤īÍ≥Ąž†Ā Ž¨łŪóĆÍ≥†žįįžĚīŽč§.

Ž¨łŪóƞ̥ Í≤ÄžÉČŪēėÍłį žúĄŪēėžó¨ ŪēĶžč¨ žßąŽ¨łžĚĄ ‚ÄėŪŹ¨Ū܆Ž≥īžĚīžä§ Žį©Ž≤ēžĚĄ ž†Āžö©Ūēú žóįÍĶ¨žóźžĄú ž§Ďž¶Ěž†ēžč†žßąŪôėžěźÍįÄ Í≤ĹŪóėŪēėŽäĒ žßÄžó≠žā¨ŪöĆ ž†ēžč†ÍĪīÍįēžĄúŽĻĄžä§ žĚīžö© Í≤ĹŪóėžĚÄ žĖīŽĖ†ŪēúÍįÄ?‚ÄôŽ°ú ž†ēŪēėžėÄŽč§.

žěźŽ£ĆÍ≤ÄžÉČžĚÄ žčúžěĎžčúž†źžĚĄ ŽĒįŽ°ú ž†úŪēúŪēėžßÄ žēäÍ≥† 2022ŽÖĄ 2žõĒ 20žĚľÍĻĆžßÄ Í≤ÄžÉČ ÍįÄŽä•Ūēú Ž¨łŪóƞ̥ Ž™®ŽĎź ŪŹ¨Ūē®ŪēėžėÄŽč§. ÍĶ≠Žāī ‚ħ žôł Ž¨łŪóĆÍ≤ÄžÉČžóź žĚīžö©Žźú Í≤ÄžÉČžĖīžĚė žĄ†ž†ēÍ≥ľ Í≤ÄžÉČž†ĄŽěĶžĚĄ žąėŽ¶ĹŪēėÍłį žúĄŪēėžó¨ ŪēĶžč¨ žßąŽ¨łžĚĄ ŽįĒŪÉēžúľŽ°ú žĚľžį® žėąŽĻĄÍ≤ÄžÉȞ̥ žč§žčúŪēėžėÄÍ≥†, ÍįĀ ŽćįžĚīŪĄįŽ≤†žĚīžä§žĚė ŪäĻžĄĪžóź ŽĒįŽĚľ Í≤ÄžÉČžĖīŽäĒ MeSH žö©žĖīžôÄ text wordŽ•ľ ŽįĒŪÉēžúľŽ°ú AND/OR ŽįŹ ž†ąŽč® Í≤ÄžÉȞ̥ ž†Āž†ąŪěą ž†Āžö©ŪēėžėÄŽč§. Ž¨łŪóĆÍ≤ÄžÉČžĚÄ žóįÍĶ¨žěź 2žĚłžĚī ŽŹÖŽ¶Ĺž†ĀžúľŽ°ú žąėŪĖČŪēėžėÄŽč§. ÍĶ≠žôł ŽćįžĚīŪĄįŽ≤†žĚīžä§ŽäĒ PubMed, EMBASE, Cochrane Library, CINAHLžĚĄ žĚīžö©ŪēėžėÄžúľŽ©į, ÍĶ≠Žāī ŽćįžĚīŪĄįŽ≤†žĚīžä§ŽäĒ DBpia, Research Information Sharing Service (RISS), Korean Studies Information Service System (KISS)žĚĄ žĚīžö©Ūēėžó¨ Í≤ÄžÉČŪēėžėÄŽč§. ÍĶ≠žôł ŽćįžĚīŪĄįŽ≤†žĚīžä§žóźžĄú ž§Ďž¶Ěž†ēžč†žßąŪôėžěźžôÄ ÍīÄŽ†®Žźú Í≤ÄžÉČžĖīŽäĒ ‚Äėmental health‚Äô [MeSH Terms] OR ‚Äėmental disorder‚Äô[MeSH Terms] OR ‚Äėpsychiatr*‚Äô OR ‚Äėmental illness‚ÄôžėÄÍ≥†, ŪŹ¨Ū܆Ž≥īžĚīžä§žôÄ ÍīÄŽ†®Žźú Í≤ÄžÉČžĖīŽäĒ ‚ÄėPhotography‚Äô[MeSH Terms] OR ‚Äėphotovoice‚Äô OR ‚Äėparticipatory photo*‚Äô OR ‚Äėphoto elicitation‚Äô OR ‚Äėtherapeutic photo*‚Äô OR ‚Äėphoto therapy‚ÄôžėÄŽč§. ž†ēžč†ÍĪīÍįēžĄúŽĻĄžä§žôÄ ÍīÄŽ†®Žźú Í≤ÄžÉČžĖīŽäĒ ‚ÄėPsychosocial Intervention‚Äô [MeSH Terms] OR ‚ÄėHealth Services‚Äô [MeSH Terms] OR ‚ÄėHealth Promotion‚Äô [MeSH Terms] OR ‚ÄėProgram Evaluation‚Äô [MeSH Terms] OR ‚Äėpsychoeducation‚ÄôžĚīžóąŽč§. ÍĶ≠Žāī ŽćįžĚīŪĄįŽ≤†žĚīžä§žĚė ŽÖľŽ¨ł Í≤ÄžÉČžĖīŽäĒ ‚Äėž†ēžč†‚Äô AND (‚ÄėŪŹ¨Ū܆‚Äô OR ‚Äėžā¨žßĄ‚Äô)žĚĄ žĚīžö©ŪēėžėÄÍ≥†, Í≤ÄžÉČŽźú ŽÖľŽ¨łžĚÄ Ž¨łŪóĆÍīÄŽ¶¨ ŪĒĄŽ°úÍ∑łŽě® EndNote 20žóźžĄú ÍīÄŽ¶¨ŪēėžėÄŽč§.

Ž¨łŪóĆžĚė žĄ†ž†ēÍłįž§ÄžĚÄ (1) žóįÍĶ¨žįłžó¨žěźÍįÄ 18žĄł žĚīžÉĀžĚīŽ©į, ž§Ďž¶Ěž†ēžč†žßąŪôėžĚĄ žßĄŽč®ŽįõžĚÄ žěźŽ°ú ž°įŪėĄŽ≥Ď, žĖĎÍ∑ĻžĄĪ žě•žē†, ž£ľžöĒžöįžöłžě•žē† ŪôėžěźÍįÄ ŪŹ¨Ūē®Žźú žóįÍĶ¨, (2) žóįÍĶ¨žįłžó¨žěźÍįÄ žßÄžó≠žā¨ŪöĆžóź ÍĪįž£ľŪēėÍ≥† žěąžúľŽ©į žßÄžó≠žā¨ŪöĆ ž†ēžč†ÍĪīÍįēžĄúŽĻĄžä§Ž•ľ žĚīžö©ŪēėÍ≥† žěąŽäĒ žóįÍĶ¨, (3) ŪŹ¨Ū܆Ž≥īžĚīžä§ žóįÍĶ¨Žį©Ž≤ēžĚĄ ž†Āžö©Ūēú ŪÉźžÉČž†Ā žóįÍĶ¨, (4) žóįÍĶ¨Ž™©ž†ĀžĚī žßÄžó≠žā¨ŪöĆ ž†ēžč†ÍĪīÍįēžĄúŽĻĄžä§ žĚīžö© Í≤ĹŪóėžĚĄ ŪÉźžÉČŪēėŽäĒ Í≤ÉžĚīÍĪįŽāė žóįÍĶ¨Í≤įÍ≥ľžóź žßÄžó≠žā¨ŪöĆ ž†ēžč†ÍĪīÍįēžĄúŽĻĄžä§žôÄ ÍīÄŽ†®Žźú ž£ľž†ú ŽįŹ Ž≤Ēž£ľÍįÄ Íłįžą†Žźú žóįÍĶ¨Ž•ľ ŪŹ¨Ūē®ŪēėžėÄŽč§. Žįįž†úÍłįž§ÄžĚÄ (1) žóįÍĶ¨žįłžó¨žěźžóź ž§Ďž¶Ěž†ēžč†žßąŪôėžěźÍįÄ 50% žĚīŪēėŽ°ú ŪŹ¨Ūē®Žźú žóįÍĶ¨, (2) ŪēúÍĶ≠žĖīŽāė žėĀžĖīŽ°ú ž∂úŪĆźŽźėžßÄ žēäžĚÄ žóįÍĶ¨, (3) ŽĮłž∂úŪĆźŽźú žóįÍĶ¨ŽäĒ ž†úžôłŪēėžėÄŽč§. Ž∂ĄžĄĚ Ž¨łŪóĆ žĄ†ŪÉĚ Í≥ľž†ēžĚÄ žóįÍĶ¨žěź 2žĚłžĚī ÍįĀÍįĀ ŽŹÖŽ¶Ĺž†ĀžúľŽ°ú žąėŪĖČŪēėžėÄŽč§.

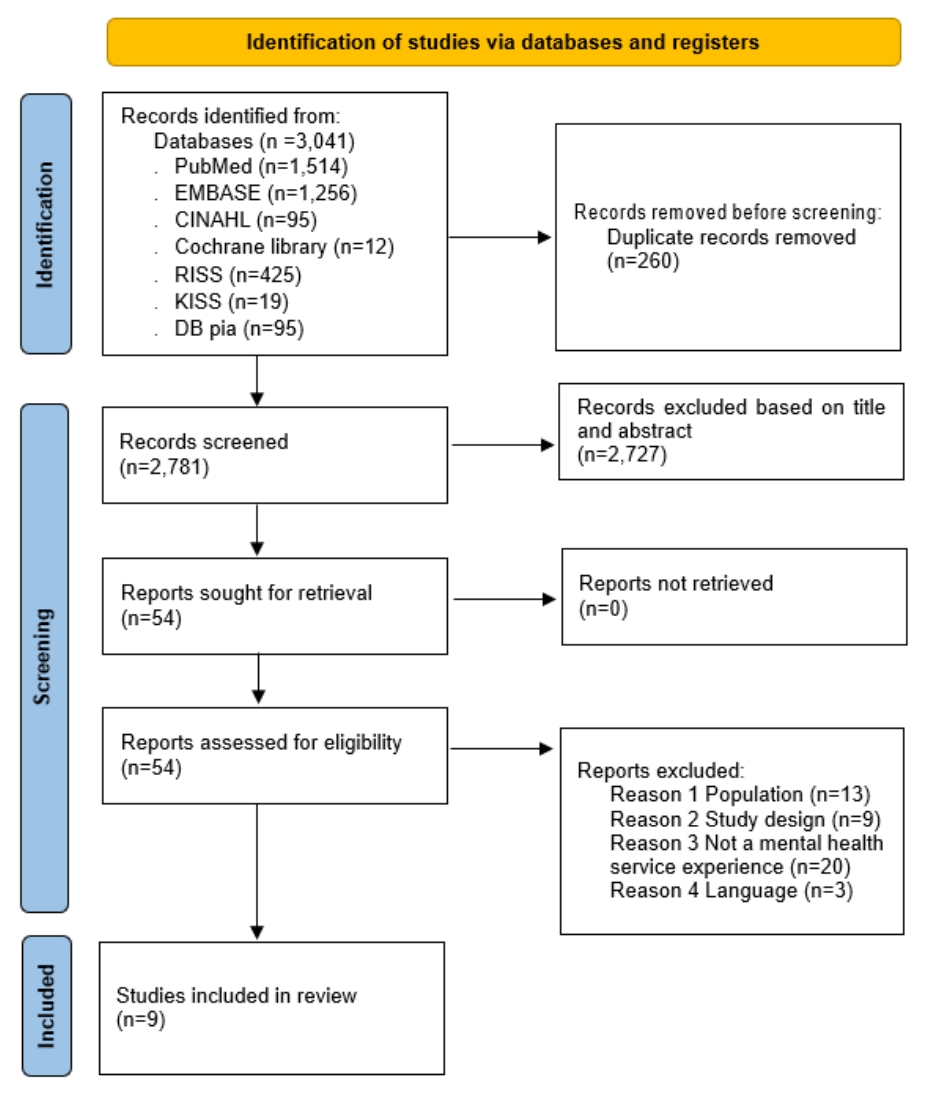

ž†ĄžěźŪÖĆžĚīŪĄįŽ≤†žĚīžä§ Í≤ÄžÉȞ̥ ŪÜĶŪēī Ž¨łŪóƞ̥ žąėžßĎŪēėžėÄžúľŽ©į, Ž∂ĄžĄĚ ŽĆÄžÉĀ Ž¨łŪóĆžĚė žĄ†ž†ēžĚÄ Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analysis (PRISMA) [18]žóźžĄú Í∂ĆÍ≥†ŪēėÍ≥† žěąŽäĒ Ž≥īÍ≥† žßÄžĻ®žĚĄ žįłÍ≥†Ūēėžó¨ žąėŪĖČŪēėžėÄŽč§. Ž¨łŪóĆÍ≤ÄžÉČ Í≤įÍ≥ľ, PubMed 1,514Ūéł, EMBASE 1,256Ūéł, Cochrane Library 12Ūéł, CINAHL 95Ūéł, RISS 86Ūéł, KISS 21Ūéł, DBpia 57ŪéłžúľŽ°ú žīĚ 3,041ŪéłžĚė Ž¨łŪóĆžĚī Í≤ÄžÉČŽźėžóąŽč§. EndNote 20Ž•ľ ŪÜĶŪēī ž§ĎŽ≥Ķ Í≤ÄžÉČŽźú ŽÖľŽ¨ł 219ŪéłÍ≥ľ žóĎžÖĞ̥ ŪÜĶŪēī ž§ĎŽ≥Ķ Í≤ÄžÉČŽźú ŽÖľŽ¨ł 41ŪéłžĚī ŪôēžĚłŽźėžĖī ž†úÍĪįŪēėžėÄŽč§. Žā®žĚÄ 2,781ŪéłžĚė ŽÖľŽ¨ł ž†úŽ™©Í≥ľ žīąŽ°ĚžĚĄ Í≤ÄŪ܆Ūēėžó¨ Ž¨łŪóĆ žĄ†ž†ēÍłįž§ÄžĚĄ ž∂©ž°ĪŪēėžßÄ žēäÍĪįŽāė Žįįž†úÍłįž§Äžóź ŪēīŽčĻŪēėŽäĒ ŽÖľŽ¨ł 2,727Ū鳞̥ ž†úžôłŪēėžėÄŽč§. žĄ†Ž≥ĄŽźú 54ŪéłžĚė ŽÖľŽ¨łžĚĄ žÉĀžĄłŪěą Í≤ÄŪ܆ŪēėžėÄÍ≥†, Í∑ł Í≤įÍ≥ľ žóįÍĶ¨žįłžó¨žěźžóź ž§Ďž¶Ěž†ēžč†žßąŪôėžěźÍįÄ ŪŹ¨Ūē®ŽźėžßÄ žēäžĚÄ žóįÍĶ¨ 13Ūéł, ŪŹ¨Ū܆Ž≥īžĚīžä§ žóįÍĶ¨Žį©Ž≤ēžĚĄ ž†Āžö©ŪēėžßÄ žēäžĚÄ žóįÍĶ¨ 9Ūéł, žßÄžó≠žā¨ŪöĆ ž†ēžč†ÍĪīÍįēžĄúŽĻĄžä§ žĚīžö© Í≤ĹŪóėžóź ŽĆÄŪēú ž£ľž†ú ŽįŹ Žāīžö©žĚĄ ŪŹ¨Ūē®ŪēėžßÄ žēäžĚÄ žóįÍĶ¨ 20Ūéł, žėĀžĖī ŽįŹ ŪēúÍĶ≠žĖīÍįÄ žēĄŽčĆ žóįÍĶ¨ 3Ū鳞̥ ž†úžôłŪēėžó¨, žĶúžĘÖ 9ŪéłžĚė Ž¨łŪóĆžĚī žĄ†ŪÉĚŽźėžóąŽč§(Appendix 1). Ž¨łŪóĆ žĄ†ž†ē Í≥ľž†ēžóźžĄú ŽĎź Ž™ÖžĚė žóįÍĶ¨žěź žā¨žĚīžóź žĚėÍ≤¨žĚī Ž∂ąžĚľžĻėŪēú Í≤Ĺžöį ŽÖľžĚėŽ•ľ ŪÜĶŪēī Ž¨łŪóĆžĚė žĄ†ŪÉĚ žó¨Ž∂ÄŽ•ľ žĶúžĘÖž†ĀžúľŽ°ú Í≤įž†ēŪēėžėÄŽč§. Ž¨łŪóĆ žĄ†ž†ē Žč®Í≥Ąžóź ŽĒįŽĚľ Žįįž†úŽźėŽäĒ Ž¨łŪóĆžĚÄ ÍłįŽ°ĚžĚĄ Žā®Í≤ľžúľŽ©į, Žč®Í≥ĄŽ≥Ą Ž¨łŪóĆ žĄ†ŪÉĚ Í≥ľž†ēžĚÄ PRISMA 2020žĚė ž≤īÍ≥Ąž†Ā Ž¨łŪóĆÍ≥†žįį ŪĚźŽ¶ĄŽŹĄŽ•ľ žā¨žö©Ūēėžó¨ Íłįžą†ŪēėžėÄŽč§(Figure 1).

Ž≥ł žóįÍĶ¨žóźžĄú žĶúžĘÖ žĄ†ž†ēŽźú ŽÖľŽ¨łžĚė žßą ŪŹČÍįÄŽäĒ Critical Appraisal Skills Programme (CASP) checklistŽ•ľ žā¨žö©ŪēėžėÄŽč§[19]. CASPŽäĒ ÍįúŽ≥Ą žóįÍĶ¨Žď§žĚė žč†ŽĘįžĄĪ, žßĄžč§žĄĪ, žóĄÍ≤©žĄĪžĚĄ ŪŹČÍįÄŪēėÍłį žúĄŪēú ŽŹĄÍĶ¨Ž°ú 10Ž¨łŪē≠žúľŽ°ú ÍĶ¨žĄĪŽźėžĖī žěąŽč§. CASPžĚė ž†źžąėÍįÄ ŽÜížĚĄžąėŽ°Ě žßąž†ĀžóįÍĶ¨ÍįÄ ž≤īÍ≥Ąž†ĀžúľŽ°ú žąėŪĖČŽźú Í≤ÉžúľŽ°ú ŪŹČÍįÄŽźėŽ©į, Ž≥ł žóįÍĶ¨žóźžĄúŽäĒ ÍįúŽ≥Ą žóįÍĶ¨ÍįÄ 10Ž¨łŪē≠ ž§Ď žßąŽ¨łžĚĄ ž∂©ž°ĪŪēú ŽĻĄžú®Ž°ú ŪŹČÍįÄŪēėžėÄŽč§. žóįÍĶ¨žěź ŽĎź Ž™ÖžĚī ŽŹÖŽ¶Ĺž†ĀžúľŽ°ú žßą ŪŹČÍįÄŽ•ľ žąėŪĖČŪēėžėÄžúľŽ©į, žóįÍĶ¨žěź ÍįĄžĚė ŪŹČÍįÄÍįÄ žĚľžĻėŽźėžßÄ žēäžĚÄ Í≤ĹžöįžóźŽäĒ ŽÖľžĚėŽ•ľ ŪÜĶŪēī Ūē©žĚėžóź ŽŹĄŽč¨ŪēėžėÄŽč§. Ž¨łŪóĆ 9Ūéł Ž™®ŽĎź CASP ŪŹČÍįÄ Í≤įÍ≥ľÍįÄ 70% žĚīžÉĀžĚīžóąŽč§(Appendix 2). Ž¨łŪóĆžĚė žßąžĚÄ CASP ŪŹČÍįÄ Í≤įÍ≥ľÍįÄ 60% žĚīžÉĀžĚł Í≤Ĺžöį ž§ĎÍįĄ(medium), 80% žĚīžÉĀžĚł Í≤Ĺžöį ŽÜížĚĆ(high)žúľŽ°ú ŪŹČÍįÄŪēėžėÄŽč§(Table 1).

Ž≥ł žóįÍĶ¨žóźžĄú ž≤īÍ≥Ąž†Ā Ž¨łŪóĆÍ≥†žįįžóź ŪŹ¨Ūē®Žźú Ž¨łŪóĆžĚė ŪäĻžĄĪžĚĄ Ž∂ĄžĄĚŪēėžó¨ ž†Äžěź, ž∂úŪĆź žóįŽŹĄ, ÍĶ≠ÍįÄ, žóįÍĶ¨žįłžó¨žěź ŪäĻžĄĪ(žĄĪŽ≥Ą, žóįŽ†Ļ, žßĄŽč®Ž™Ö), ŪŹ¨Ū܆Ž≥īžĚīžä§ žßĄŪĖČ Žį©Ž≤ē, žóįÍĶ¨Ž™©ž†Ā, žěźŽ£ĆŽ∂ĄžĄĚŽį©Ž≤ē, ž£ľžöĒ Í≤įÍ≥ľŽ°ú žěźŽ£ĆŽ•ľ ž∂Ēž∂úŪēėžėÄŽč§. Ž®ľž†Ä žĄ†ž†ēŽźú Ž¨łŪóĆ 9Ū鳞̥ žóįÍĶ¨žěźÍįÄ ŪēúÍĶ≠žĖīŽ°ú Ž≤ąžó≠Ūēú ŪõĄ, ÍįĄŪėłŪēôÍ≥ľ ÍĶźžąė 1žĚłžĚī Ž≤ąžó≠žĚė ž†ēŪôēžĄĪÍ≥ľ Ž¨łŪôĒž†Ā žį®žĚīŽ°ú žąėž†ēžĚī ŪēĄžöĒŪēú Ž∂ÄŽ∂ĄžĚī žěąŽäĒžßÄ Í≤ÄŪ܆Ūēėžó¨ Ž≥īžôĄŪēėžėÄŽč§. žĚīŽ†áÍ≤Ć Ž≤ąžó≠Ūēú žěźŽ£ĆžôÄ žõźŽÖľŽ¨łžĚĄ ŽįėŽ≥ĶŪēīžĄú žĚĹÍ≥† ž§Ďž¶Ěž†ēžč†žßąŪôėžěźžĚė žßÄžó≠žā¨ŪöĆ ž†ēžč†ÍĪīÍįēžĄúŽĻĄžä§ žĚīžö© Í≤ĹŪóėžĚī žĖīŽĖ†ŪēúžßÄžóź ŽĆÄŪēī ž†ēŽ≥īŽ•ľ ž∂Ēž∂úŪēėžó¨ Ž∂ĄžĄĚžóź žā¨žö©ŪēėžėÄŽč§.

žĄ†ž†ēŽźú žóįÍĶ¨žĚė žěźŽ£ĆŽ∂ĄžĄĚžĚÄ BraunÍ≥ľ Clarke [20]žĚė ž£ľž†ú Ž∂ĄžĄĚŽį©Ž≤ēžĚĄ žĚīžö©ŪēėžėÄÍ≥†, 6Žč®Í≥ĄžĚė Ž∂ĄžĄĚ ž†ąžį®žóź ŽĒįŽĚľ Ž∂ĄžĄĚŪēėžėÄŽč§. ÍĶ¨ž≤īž†ĀžúľŽ°ú 1Žč®Í≥ĄŽäĒ žěźŽ£ĆžôÄ žĻúžąôŪēīžßÄÍłį, 2Žč®Í≥ĄŽäĒ žīąÍłį žĹĒŽďú žÉĚžĄĪŪēėÍłį, 3Žč®Í≥ĄŽäĒ ž£ľž†ú žįĺÍłį, 4Žč®Í≥ĄŽäĒ žÉĚžĄĪŽźú ž£ľž†ú ŪôēžĚłŪēėÍłį, 5Žč®Í≥ĄŽäĒ ž£ľž†ú ž†ēžĚėžôÄ Ž™ÖŽ™ÖŪēėÍłį, 6Žč®Í≥ĄŽäĒ Ž≥īÍ≥†žĄú žěĎžĄĪŪēėÍłįžĚīŽč§. Ž≥ł žóįÍĶ¨žóźžĄúŽäĒ 1Žč®Í≥ĄžóźžĄú 9ŪéłžĚė žóįÍĶ¨žóźžĄú žóįÍĶ¨žįłžó¨žěźžĚė žßĄžą†Ž¨łžĚīŽāė Í≤įÍ≥ľ Ž∂ÄŽ∂ĄžĚĄ žĚĹÍ≥† žóįÍĶ¨žěźÍįÄ ŪÖćžä§Ūäł žěźŽ£Ćžóź žĻúžąôŪēīžßÄŽäĒ Í≥ľž†ēžĚĄ ÍĪįž≥§Žč§. 2Žč®Í≥ĄŽ°ú žěźŽ£Ć ž†ĄŽįėžóź ÍĪłž≥ź ž£ľžöĒ ÍįúŽÖźžúľŽ°úžĄú ŽĎźŽďúŽü¨žßÄŽäĒ žßĄžą† Ž∂ÄŽ∂Ąžóź ŪĎúžčúŪēėŽ©į žīąÍłį žĹĒŽĒ©žĚĄ ŪēėžėÄŽč§. 3Žč®Í≥ĄŽ°ú ÍįĀÍįĀžĚė žóįÍĶ¨žěźŽ£ĆžóźžĄú žĖĽžĚÄ žĚėŽĮł žěąŽäĒ Ž¨łžě•Í≥ľ ÍĶ¨Ž•ľ žįĺÍ≥† ž§ĎžöĒŪēú žßĄžą†žĚĄ ž∂Ēž∂úŪēėžó¨ žĹĒŽďúŪôĒŪēėÍ≥†, žú†žā¨Ūēú Žāīžö©žĚĄ Ž™®žēĄ Ž≤Ēž£ľŪôĒŪēėŽäĒ Í≥ľž†ēžĚĄ ÍĪįž≥ź žÉĀžúĄ ÍįúŽÖźžĚł ž£ľž†úŽ•ľ ŽŹĄž∂úŪēėžėÄŽč§. 4Žč®Í≥ĄŽ°ú ŽŹĄž∂úŽźú ž£ľž†úŽ•ľ ŪēėŽāėžĒ© Ž≥īŽ©īžĄú ž†Ąž≤īžôÄ Ž∂ÄŽ∂Ąžóź Ž∂ÄŪē©ŽźėžßÄ žēäŽäĒ ž†źžĚī žěąŽäĒžßÄ Í≤ÄŪ܆ŪēėžėÄŽč§. 5Žč®Í≥ĄŽ°ú Í≤ÄŪ܆Ūēú ž£ľž†úŽ•ľ žĘÄ ŽćĒ Ž™ÖŪôēŪěą ž†ēžĚėŪēėÍ≥† Ž™ÖŽ™ÖŪē† žąė žěąŽŹĄŽ°Ě ž†ēŽ†®ŪēėŽäĒ Í≥ľž†ēžĚĄ ÍĪįž≥§Žč§. ŽßąžßÄŽßČ Žč®Í≥ĄŽ°ú ÍįĀ ž£ľž†úŽ•ľ Ž™ÖŽ£ĆŪēėÍ≤Ć ž†ĄŽč¨ŪēėŽäĒ žėąŽ¨łžĚĄ žĄ†Ž≥ĄŪēėÍ≥† žöĒžēĹŪēėžó¨ Ž≥īÍ≥†žĄúŽ•ľ žěĎžĄĪŪēėžėÄŽč§.

Ž≥ł žóįÍĶ¨žóźžĄúŽäĒ žĶúžĘÖ 9ŪéłžĚė Ž¨łŪóĆžĚī žĄ†ž†ēŽźėÍ≥† Ž∂ĄžĄĚŽźėžóąŽč§(Table 1). žĄ†ž†ēŽźú žóįÍĶ¨ 9ŪéłžĚÄ Ž™®ŽĎź ÍĶ≠žôł ŽÖľŽ¨łžúľŽ°ú ŽĮłÍĶ≠ 3Ūéł, žļźŽāėŽč§ 3Ūéł, žėĀÍĶ≠, Ūėłž£ľ, ŪôćžĹ© ÍįĀ 1ŪéłžĚīžóąŽč§. ž∂úŪĆź žóįŽŹĄŽäĒ 2012ŽÖĄÍ≥ľ 2021ŽÖĄ žā¨žĚīžóź ž∂úŪĆźŽźėžóąÍ≥†, žóįÍĶ¨žįłžó¨žěź žąėŽäĒ žīĚ 114Ž™ÖžĚīžóąžúľŽ©į, Žā®žĄĪ 59Ž™Ö, žó¨žĄĪ 40Ž™Ö, ŽĮłŽ≥īÍ≥† 15Ž™ÖžĚīžóąŽč§. žóįŽ†ĻžĚÄ 18žĄłžóźžĄú 70žĄłÍĻĆžßÄ Žč§žĖĎŪēėžėÄÍ≥†, žßĄŽč®Ž™ÖžĚÄ ž°įŪėĄŽ≥Ď, žĖĎÍ∑ĻžĄĪžě•žē†, ž£ľžöĒžöįžöłžě•žē† ŽďĪžĚīžóąŽč§. ŪŹ¨Ū܆Ž≥īžĚīžä§ žßĄŪĖČ Žį©Ž≤ēžĚÄ žā¨žßĄžĚĄ žĚīžö©Ūēėžó¨ ÍįúŽ≥Ą Ž©īŽčīžĚĄ žßĄŪĖČŪēú žóįÍĶ¨ 3Ūéł, Í∑łŽ£Ļ Ū܆žĚėŽ•ľ žßĄŪĖČŪēú žóįÍĶ¨ 1Ūéł, ÍįúŽ≥Ą Ž©īŽčīÍ≥ľ Í∑łŽ£ĻŪ܆žĚėŽ•ľ Ž™®ŽĎź žßĄŪĖČŪēú žóįÍĶ¨ 5ŪéłžĚīžóąŽč§. žóįÍĶ¨Ž™©ž†ĀžĚÄ ž†ēžč†ÍĪīÍįēžĄúŽĻĄžä§ žĚīžö© Í≤ĹŪóė, žßÄžõźž£ľŪÉĚ žĄúŽĻĄžä§ žĚīžö© Í≤ĹŪóė ŽįŹ ŪöĆŽ≥ĶžĚė žĚėŽĮł ŽďĪžĚĄ ŪÉźžÉČŪēėŽäĒ Í≤ÉžĚīžóąŽč§. žěźŽ£ĆŽ∂ĄžĄĚŽį©Ž≤ēžĚÄ ž£ľž†ú Ž∂ĄžĄĚ 2Ūéł, žįłžó¨ žěźŽ£ĆŽ∂ĄžĄĚ 1Ūéł, ŪēīžĄĚ ŪėĄžÉĀŪēôž†Ā Ž∂ĄžĄĚ 1Ūéł, žßąž†Ā žěźŽ£Ć Ž∂ĄžĄĚ 1Ūéł, ŽŹĄžÉĀŪēôÍ≥ľ ž£ľž†ú Ž∂ĄžĄĚ 1Ūéł, ŪēīžĄĚŪēôÍ≥ľ ž£ľž†ú Ž∂ĄžĄĚ 1Ūéł, Í∑ľÍĪįžĚīŽ°†Í≥ľ žóįžó≠ž†Ā Ž∂ĄžĄĚ 1Ūéł, Í∑ľÍĪįžĚīŽ°† ŽįŹ ŽāīŽü¨ŪčįŽłĆ ŪÉźÍĶ¨Ž•ľ Í≤įŪē©Ūēú Ž∂ĄžĄĚ 1ŪéłžúľŽ°ú, ž£ľž†ú Ž∂ĄžĄĚŽį©Ž≤ēžĚī ÍįÄžě• ŽßéžĚī žā¨žö©ŽźėžóąŽč§.

žĄ†ž†ēŽźú žóįÍĶ¨ 9Ūéłžóź ŽĆÄŪēú žěźŽ£ĆŽ∂ĄžĄĚžĚÄ BraunÍ≥ľ ClarkežĚė ž£ľž†ú Ž∂ĄžĄĚŽį©Ž≤ē[20]žĚĄ žā¨žö©Ūēėžó¨ Ž∂ĄžĄĚŪēėžėÄÍ≥†, žĶúžĘÖ 7ÍįúžĚė ž§Ďžč¨ ž£ľž†úÍįÄ ŽŹĄž∂úŽźėžóąŽč§. ŽŹĄž∂úŽźú ž£ľž†úŽäĒ ‚ÄėŲ̄Žß̞̥ Ūā§žõĆÍįź‚Äô, ‚ÄėŽ≥Ďžč̞̥ ÍįÄžßÄÍ≥† žĻėŽ£ĆŽ•ľ žú†žßÄŪē®‚Äô, ‚ÄėžĄĪž∑®ÍįźžĚĄ ŽäźŽĀľÍ≥† žěźž°īÍįźžĚī ŪĖ•žÉĀŽź®‚Äô, ‚Äėž¶źÍĪįžõÄÍ≥ľ žēąž†ēÍįź ŽįŹ žú†ŽĆÄÍįźžĚĄ ŽäźŽāĆ‚Äô, ‚Äėž£ľŽŹĄž†ĀžĚł žā∂žĚĄ ž∂ĒÍĶ¨Ūē®‚Äô, ‚ÄėŽŹĄžõĞ̥ ž£ľŽäĒ žā∂žĚĄ žāīÍ≥†žěź Ūē®‚Äô, ‚ÄėžĘĆž†ąžĚĄ Í≤ĹŪóėŪē®‚ÄôžĚīžóąŽč§.

žĄ†ž†ēŽźú 9ŪéłžĚė žóįÍĶ¨ ž§Ď 5Ūéł[1,4,6,8,9]žĚė žóįÍĶ¨žóźžĄú žįłžó¨žěźŽď§žĚÄ ž†ēžč†ÍĪīÍįēžĄúŽĻĄžä§Ž•ľ ŪÜĶŪēī Ų̄Žß̞̥ Ūā§žõĆÍįÄŽäĒ Í≤ÉžúľŽ°ú ŽāėŪÉÄŽā¨Žč§. žįłžó¨žěźŽď§žĚÄ Ž†ąŪĀ¨Ž¶¨žóźžĚīžÖė žĻėŽ£Ć ŪĒĄŽ°úÍ∑łŽě®žĚĄ ŪÜĶŪēī žěźžč†ÍįźžĚĄ žĖĽÍ≥† ŪöĆŽ≥ĶŪē† žąė žěąŽč§ŽäĒ Ų̄ŽßĚ[1], ŽŹôŽ£ĆžßÄžõźÍįÄÍįÄ žßĄŪĖČŪēėŽäĒ ŪĒĄŽ°úÍ∑łŽě®žóź žįłžó¨ŪēėŽ©īžĄú žěźžč†ŽŹĄ ŪöĆŽ≥ĶŪē† žąė žěąŽč§ŽäĒ Ų̄ŽßĚ[4], ŪėĄžě¨ ŪöĆŽ≥Ķ ž§ĎžĚīŽ©į žēěžúľŽ°ú ŽćĒ ŽāėžēĄžßą žąė žěąŽč§ŽäĒ Ų̄ŽßĚ[6]žĚĄ ÍįĖÍ≤Ć ŽźėžóąŽč§. ŽėźŪēú ͳ枆ēž†ĀžĚł ÍīÄÍ≥ĄŽ•ľ ŪÜĶŪēī ŽŹĄžõĞ̥ ŽįõžĚĆžúľŽ°úžć® ž¶ĚžÉĀžĚĄ ÍīÄŽ¶¨Ūēėžó¨ žėąž†ĄÍ≥ľ Žč§Ž•ł ÍĪīžĄ§ž†ĀžĚł Žį©žčĚžúľŽ°ú žěźžč†žĚī žõźŪēėŽäĒ žā∂žĚĄ žāīžēĄÍįą žąė žěąŽč§ŽäĒ Ų̄ŽßĚ[8]Í≥ľ ŽŹôŽ£ĆžßÄžõźÍįÄÍįÄ ŽźėžĖī žā∂žĚė žĚėŽĮłŽ•ľ žįĺÍ≥† ŽćĒ Žįúž†ĄŽźú žā∂žĚĄ žāī žąė žěąŽč§ŽäĒ Ų̄Žß̞̥ ŪĎúŪėĄŪēėžėÄŽč§[9]. žĚīžôÄ ÍįôžĚī žįłžó¨žěźŽď§žĚÄ ž†ēžč†ÍĪīÍįēžĄúŽĻĄžä§Ž•ľ žĚīžö©ŪēėŽ©īžĄú ŪöĆŽ≥ĶÍ≥ľ ŽćĒ ŽāėžĚÄ žā∂žóź ŽĆÄŪēú Ų̄Žß̞̥ Ūā§žõĆÍįÄŽäĒ Í≤ÉžúľŽ°ú ŽāėŪÉÄŽā¨Žč§.

ŽāėŽäĒ žßĎžóź ŽāėŽ•ľ ÍįÄŽĎźŽ©īžĄú Ž™®Žď† žĽ§Ū侞̥ ŽčęÍ≥† ÍĪįÍłįžĄú ŽĖ†ŽāėžßÄ žēäžēėžĖīžöĒ. žĚīž†ú ŽāėŽäĒ ŽćĒ ŽßéžĚÄ žĚľžĚĄ ŪēėÍ≥† žěąžĖīžöĒ. ŽāėŽäĒ žßÄÍłą žěźžč†ÍįźžĚī žěąÍ≥† ŽćĒ ÍįēŪēīž°ĆžĖīžöĒ. ž†ÄžóźÍ≤ĆŽäĒ ŽāėŽ•ľ ŽŹĄžôÄž§Ą ÍįÄž°ĪÍ≥ľ žĻúÍĶ¨ÍįÄ žěąÍ≥† ŽćĒ ŪĀį Ų̄ŽßĚžĚī žěąžĖīžöĒ.(Ariss et al., 2017, p. 166)

ŽāėŽäĒ ŽāīÍįÄ žÉĚÍįĀŪĖąŽćė Í≤ÉÍ≥ľŽäĒ žôĄž†ĄŪěą Žč§Ž•ł ŽĮłŽěėŽ•ľ ŪôēžĚłŪēėžėÄžäĶŽčąŽč§. ŽāėŽäĒ žßÄÍłą ŪöĆŽ≥Ķ ž§ĎžĚīÍ≥†, žį®ŽŹĄÍįÄ žěąžúľŽ©į, ŽāėžĚė ŽĮłŽěėŽŹĄ žó¨Íłįžóź žěąžäĶŽčąŽč§.. ŽāīÍįÄ Ž™á ŽÖĄžĚĄ žē†ŽŹĄŪēėŽ©į Ž≥īŽāł ŽāėžĚė žā∂žĚė Žį©žčĚŽĆÄŽ°úÍįÄ žēĄŽčôŽčąŽč§.(Mizock et al., 2014, p. 1488)

ŽŹôŽ£ĆžßÄžõźÍįÄ ÍĶźžú° ŪĒĄŽ°úÍ∑łŽě®žĚĄ žąėŽ£ĆŪēėŽ©īžĄú Ų̄Žß̞̥ ŽäźŽĀľÍ≤Ć ŽźėžóąÍ≥† žā∂žĚė Ž™©ŪĎúŽ•ľ Žč¨žĄĪŪēėÍłį žúĄŪēī žĖłŽćēžĚĄ žė§Ž•īÍ≥† žěąžĚƞ̥ žēĆÍ≤Ć ŽźėžóąŽč§Í≥† ŪēėžėÄŽč§. žĚīŽäĒ ž†ēžč†ÍĪīÍįēžĄúŽĻĄžä§žĚė žįłžó¨ÍįÄ ÍłįŪöĆžôÄ žĄĪžě•žĚĄ ÍłįŽĆÄŪēėÍ≥† žā∂žĚė žĚėŽĮłŽ•ľ ž†úÍ≥ĶŪĖąžĚƞ̥ ŽāėŪÉÄŽāīŽäĒ Í≤ÉžĚīŽč§.(Tang et al., 2016, p. 703)

žĄ†ž†ēŽźú 9ŪéłžĚė žóįÍĶ¨ ž§Ď 5Ūéł[1,2,5,6,8]žĚė žóįÍĶ¨žóźžĄú žįłžó¨žěźŽď§žĚÄ žßÄžó≠žā¨ŪöĆ ž†ēžč†ÍĪīÍįēžĄúŽĻĄžä§Ž•ľ ŪÜĶŪēī žěźÍłįžóź ŽĆÄŪēú žĚīŪēīÍįÄ ŪĖ•žÉĀŽźėÍ≥† Ž≥Ďžč̞̥ ÍįĖÍ≤Ć ŽźėžĖī žĻėŽ£ĆŽ•ľ žú†žßÄŪēėŽäĒ Í≤ÉžúľŽ°ú ŽāėŪÉÄŽā¨Žč§. žįłžó¨žěźŽď§žĚÄ žě¨Ūôú ŪĒĄŽ°úÍ∑łŽě®žóź žįłžó¨Ūē®žúľŽ°úžć® žēŞ̥ žą®ÍłįÍĪįŽāė Ž≤ĄŽ¶¨žßÄ žēäžēĄžēľ ŪēúŽč§ŽäĒ Í≤ɞ̥ žēĆÍ≤Ć ŽźėžóąÍ≥†[1], žä§Ū䳎†ąžä§Ž•ľ ÍīÄŽ¶¨ŪēėÍłį žúĄŪēī Žß§žĚľ ÍłįŽŹĄžôÄ Ž™ÖžÉĀžĚĄ ŪēėžėÄŽč§[2]. ŽėźŪēú žěźžč†žĚė žßąŪôėžĚĄ žĚīŪēīŪēėÍ≥† ÍīÄŽ¶¨ŪēėŽäĒ Žį©Ž≤ēžĚĄ žēĆÍ≤Ć ŽźėžóąÍ≥†[5,6], žõźŪēėŽäĒ žĻėŽ£ĆŽį©žč̞̥ žĄ†ŪÉĚŪēėÍ≥† žěźŽįúž†ĀžúľŽ°ú ŪĒĄŽ°úÍ∑łŽě®žóź žįłžó¨ŪēėžėÄŽč§[8]. žĚīžôÄ ÍįôžĚī žįłžó¨žěźŽď§žĚÄ žßÄžó≠žā¨ŪöĆ ž†ēžč†ÍĪīÍįēžĄúŽĻĄžä§Ž•ľ ŪÜĶŪēī ž†ēžč†žßąŪôėžĚĄ ÍįĞߥ žěźžč†žĚĄ žĚīŪēīŪēėÍ≥†, ž¶ĚžÉĀžĚĄ ÍīÄŽ¶¨ŪēėŽ©į, žä§žä§Ž°ú žĻėŽ£ĆŽ•ľ žú†žßÄŪēėÍłį žúĄŪēī ŽÖłŽ†•ŪēėžėÄŽč§.

ž†ÄŽäĒ Í≤įžĹĒ ‚ÄėžôĄžĻė‚ÄôŽźėžßÄ žēäžĚĄ Í≤Éžě֎蹎č§. žĖłž††ÍįÄ žě†žóźžĄú ÍĻ®žĖīŽāė ž†ú Ž≥ĎžĚī ŽßąŽ≤ēž≤ėŽüľ žā¨ŽĚľž°ĆŽč§Í≥† ŽßźŪēėžßÄ žēäžĚĄ Í≤ÉžĚīÍ≥† žēŞ̥ Ž≥ÄÍłįžóź ŪĚėŽ†§Ž≥īŽāīžßÄŽŹĄ žēäžĚĄ Í≤Éžě֎蹎č§. žĖĎÍ∑ĻžĄĪ žě•žē†Ž•ľ ÍįĞߥ žā¨ŽěƎ吏ĚÄ žĘÖžĘÖ žĚīŽüį Í≤įŽ°†žĚĄ žßďŽäĒŽćį Í≤įÍ≥ľž†ĀžúľŽ°ú ŽćĒ žúĄŪóėŪēú žÉĀŪÉúÍįÄ Žź©ŽčąŽč§.(Ariss et al., 2017, p. 167)

ͳĞďįÍłįŽäĒ ž†ēŽßź ŽŹĄžõÄžĚī Žź©ŽčąŽč§. ŽāėžĚė Í≥†ŽĮľžĚĄ ž†ĀžúľŽ©ī.. ŽßąžĚĆžĚī ŪéłŪēīž†łžöĒ. ŽÖłŪäłžóź ŽāėžĚė žā∂žĚī žĖīŽĖ§žßÄ, Ž¨īžóážĚĄ Ūēīžēľ ŪēėŽäĒžßÄžóź ŽĆÄŪēī ž†ĀžäĶŽčąŽč§. ŽāėŽäĒ žĻėŽ£ĆÍįÄ ŪēĄžöĒŪēėŽč§Í≥† žÉĚÍįĀŪēėÍłį ŽēĆŽ¨łžóź Ūē≠žÉĀ ͳĞďįÍłįŽ•ľ ŪēėÍ≥†, žēěžúľŽ°úŽŹĄ Í≥ĄžÜć ž†ĀžĚĄ Í≤Éžě֎蹎č§.(Lal et al., 2013, p. 193)

ž¶ĚžÉĀžĚė ž†ēŽŹĄžôÄ žč¨ÍįĀžĄĪžĚĄ Í≥†Ž†§Ūē† ŽēĆ ž†ēžč†ÍĪīÍįēžĄúŽĻĄžä§ÍįÄ ŪēĄžöĒŪēėÍ≥† žĚīŽ•ľ žú†žßÄŪēėŽ©į žāīžēĄÍįÄžēľ Ūē©ŽčąŽč§. Žāī žěźžč†žĚī ŽąĄÍĶ¨žĚīŽ©į, žĖīŽĖĽÍ≤Ć žěźžč†žĚĄ ŽćĒ žěė ÍīÄŽ¶¨Ūē† žąė žěąŽäĒžßÄ ŪÜĶŪē©Ūēėžó¨ žēĆ žąė žěąžäĶŽčąŽč§.(Mizock et al., 2014, p. 1488)

žĄ†ž†ēŽźú 9ŪéłžĚė žóįÍĶ¨ ž§Ď 5Ūéł[1,2,5,8,9]žĚė žóįÍĶ¨žóźžĄú žįłžó¨žěźŽď§žĚÄ žßÄžó≠žā¨ŪöĆ ž†ēžč†ÍĪīÍįēžĄúŽĻĄžä§Ž•ľ ŪÜĶŪēī žĄĪž∑®ÍįźžĚĄ ŽäźŽĀľÍ≥† žĚīŽ•ľ ŪÜĶŪēī žěźž°īÍįźžĚī ŪĖ•žÉĀŽźėŽäĒ Í≤ÉžúľŽ°ú ŽāėŪÉÄŽā¨Žč§. žįłžó¨žěźŽď§žĚÄ žě¨Ūôú ŪĒĄŽ°úÍ∑łŽě®žóź žįłžó¨ŪēėÍ≥† žąėŽ£Ćž¶ĚžĚĄ ž∑®ŽďĚŪēėŽäĒ Í≥ľž†ēžóźžĄú žěźž°īÍįźžĚī ŪĖ•žÉĀŽźėžóąÍ≥†[2], ŽŹôŽ£ĆžßÄžõźÍįÄ Ž¶¨ŽćĒŽ°ú ŪôúŽŹôŪēėŽäĒ žěźžč†žĚĄ žěźŽěϞ䧎ü¨žõĆŪēėžėÄŽč§[9]. ŽėźŪēú Ž†ąŪĀ¨Ž¶¨žóźžĚīžÖė žĻėŽ£Ć ŪĒĄŽ°úÍ∑łŽě®žĚĄ ŪÜĶŪēī žĄĪžě•Í≥ľ ÍłįŽä• ŪĖ•žÉĀ[5], žěźžč†ÍįźÍ≥ľ žö©ÍłįŽ•ľ ÍįĖÍ≤Ć ŽźėžóąžúľŽ©į[1], žē†žôĄŽŹôŽ¨ľžĻėŽ£Ć(pets as therapy)žôÄ ÍįôžĚÄ ŪĒĄŽ°úÍ∑łŽě®žĚĄ ŪÜĶŪēī žā¨ŪöĆž†Ā ÍłįŽä•Í≥ľ žěźž°īÍįź ŪĖ•žÉĀžĚĄ Í≤ĹŪóėŪēėžėÄŽč§[8].

ŽāėŽäĒ ŽćĒ ŽßéžĚÄ žö©ÍłįŽ•ľ ÍįÄžßÄÍ≥†...(žÜĆžÖúŪĀīŽüĹÍ≥ľ Ūē®ÍĽė) ŪŹČžÜĆžóź ÍįÄžßÄ žēäŽćė žě•žÜĆžóź žēąž†ēž†úŽ•ľ Ž®ĻžßÄ žēäÍ≥†ŽŹĄ žó¨ŪĖȞ̥ Žč§ŽčąÍ≤Ć ŽźėžóąžäĶŽčąŽč§.(Ariss et al., 2017, p. 167)

žě¨Ūôú ŪĒĄŽ°úÍ∑łŽě®žĚĄ žąėŽ£ĆŪēėÍ≥† Í∑ł žąėŽ£Ćž¶ĚžĚĄ žįćžĚÄ žā¨žßĄžóź ‚ÄėFocus Towards Achievement‚ÄôŽĚľŽäĒ ž†úŽ™©žĚĄ Ž∂ôžėÄŽč§. žā¨žßĄžóź ŽĆÄŪēī ‚Äúžā¨ŽěƎ吏óźÍ≤Ć ŽāīÍįÄ Ž¨īžĖłÍįÄŽ•ľ žĄĪž∑®ŪĖąŽč§Í≥† ŽßźŪē† žąė žěąžĖīžöĒ. žĄĪž∑®ŪēėŽäĒ Í≤ÉžĚÄ ÍłįŽ∂ĄžĚī žĘčÍ≥† žěźžč†ÍįźžĚī žÉĚÍ≤®žöĒ. ŽßĆžēĹ ŽčĻžč†žĚī Ž¨īžóážĚłÍįÄŽ•ľ ŽįįžöįÍ≥† žč∂Žč§Ž©ī žĽ§Žģ§ŽčąŪčįžóźžĄú Žįįžöł žąė žěąÍ≥† žĄĪž∑®Ūē† žąėŽŹĄ žěąžĖīžöĒ. Í∑łŽ¶¨Í≥† žĚī žěźž≤īÍįÄ žĻėžú†Ž°ú ŪĖ•Ūēī ŽāėžēĄÍįÄŽäĒ Í≤ÉžĚīŽĮÄŽ°ú žĄĪž∑®žĚłÍĪįž£†.‚ÄĚ(Cabassa, 2013, p. 839)

ŽŹôŽ£ĆŽď§Í≥ľ žÉĀŪėłžěĎžö©ŪēėŽ©į Ūē®ÍĽė žĚľŪēėŽäĒ Í≤ɞ̥ ž§ĎžöĒŪēėÍ≤Ć žó¨Í≤ľŽč§. Í∑łŽÖÄŽäĒ ŽŹôŽ£ĆžßÄžõźÍįÄŽ°ú žěźž°įŽ™®žěĄ(Self-help organization, SHO)žĚė ŪöĆžõźžěĄžĚĄ žěźŽěϞ䧎üĹÍ≤Ć žÉĚÍįĀŪēėžėÄŽč§. Í∑łŽÖÄŽäĒ SHOžĚė Ž¶¨ŽćĒŽ°úžĄú ž†ēžĪÖ ÍīÄÍ≥Ąžěź ŽįŹ žĄúŽĻĄžä§ ÍīÄŽ¶¨žěźžôÄžĚė ŪöĆžĚėžóź ŽŹôŽ£ĆŽď§žĚė ŽĆÄŪĎúŽ°ú žįłžĄĚŪēėžėÄÍ≥†, žĚėž°īž†ĀžĚł ŽĒłžóźžĄú ž†ĀÍ∑Ļž†ĀžĚł SHOžĚė Ž¶¨ŽćĒŽ°ú ž†ēž≤īžĄĪžĚė Ž≥ÄŪôĒŽ•ľ Ž≥īžó¨ž£ľžóąŽč§.(Tang et al., 2016, p. 699)

žĄ†ž†ēŽźú 9ŪéłžĚė žóįÍĶ¨ ž§Ď 5Ūéł[1,4,5,7,8]žĚė žóįÍĶ¨žóźžĄú žįłžó¨žěźŽď§žĚÄ žßÄžó≠žā¨ŪöĆ ž†ēžč†ÍĪīÍįēžĄúŽĻĄžä§Ž•ľ ŪÜĶŪēī ž¶źÍĪįžõÄÍ≥ľ žēąž†ēÍįź ŽįŹ žú†ŽĆÄÍįźžĚĄ ŽäźŽĀľŽäĒ Í≤ÉžúľŽ°ú ŽāėŪÉÄŽā¨Žč§. žįłžó¨žěźŽď§žĚÄ Žč§žĖĎŪēú žě¨Ūôú ŪĒĄŽ°úÍ∑łŽě®žĚĄ ŪÜĶŪēī ž¶źÍĪįžõÄÍ≥ľ žēąž†ēÍįźžĚĄ ŽäźŽĀľÍ≥†[1,5,8], Í≥†Ž¶ĹÍįź ŽĆÄžč† žÜĆžÜćÍįźÍ≥ľ žú†ŽĆÄÍįźžĚĄ ŽäźÍľąžúľŽ©į[4], žßÄžõźž£ľŪÉ̞󟞥ú žÉĚŪôúŪēėŽ©īžĄú ŪéłžēąŪē®Í≥ľ ŽßĆž°ĪÍįźžĚĄ ŽäźÍľąŽč§[7].

‚ÄúŽāú ŽćĒ ŽßéžĚī ŽĮłžÜĆ žßďÍ≥† ŽćĒ ŽßéžĚī žõÉÍ≤Ć ŽźėžóąžĖīžöĒ. ž†ēžč†ÍĪīÍįē žčúžä§ŪÖúžóź ÍīÄŪēú Ž™®Žď† Í≤ɞ̥ žā¨ŽěĎŪēėÍ≥† Í∑łŽď§žĚī ŽāėžôÄ Ž™®ŽĎźŽ•ľ žúĄŪēī ŪēėŽäĒ žĚľžĚĄ žĘčžēĄŪēīžöĒ.‚ÄĚ ...(ž§ĎŽěĶ)... ‚ÄúŽāėŽäĒ ŽáĆÍįÄ ŽßĚÍįÄž°ĆŽč§ŽäĒ Í≤ɞ̥ ŽäźŽāĄ ž†ēŽŹĄŽ°ú ÍīĎž†ĀžĚł žÉĀŪÉúžôÄŽäĒ Žč§Ž•ł Í≥†žöĒŪēėÍ≥† ž°įžö©ŪēėŽ©į Ž¨łž†úžóÜŽäĒ žÉĀŪÉúŽ•ľ ŽßĆŽď§ žąė žěąžĖīžöĒ. žėąžą† žěĎŪíąžĚĄ ŽßĆŽďúŽäĒ Í≤ÉžĚÄ žēąž†ēžĚĄ žįĺŽäĒŽćį ŽŹĄžõÄžĚī ŽŹľžöĒ.‚ÄĚ...(ž§ĎŽěĶ)... ‚ÄúžĻėŽ£Ć Ž†ąŪĀ¨Ž¶¨žóźžĚīžÖėžĚÄ ž†ēžč†žßąŪôėžĚĄ žĻėŽ£ĆŪē† žąė žóÜžßÄŽßĆ, žöįŽ¶¨ žā∂žóźžĄú ÍĪīÍįēŪēú žēąž†ēÍįź(balance)žĚĄ žįĺŽäĒŽćį ŽŹĄžõÄžĚī ŽźėÍ≥†, žēąž†ēÍįźžĚī žöįŽ¶¨žĚė žā∂žĚė žßąžóź ͳ枆ēž†ĀžĚł Íłįžó¨Ž•ľ Ūē† žąė žěąžĖīžöĒ.‚ÄĚ (Ariss et al., 2017, p. 166-167)

ŪöĆŽ≥Ķžóź ŪēĄžöĒŪēú Í≤ÉžĚī žú†ŽĆÄÍįźžĚīŽč§. ŽŹĄžõÄžĚī žó܎觎©ī ‚ÄėžßĎ‚ÄôžĚÄ Ž≤óžĖīŽā† žąė žóÜŽäĒ žĚĞ膞≤ėžĚīžěź Í≥†Ž¶ĹŽźú žě•žÜĆÍįÄ Žź† žąė žěąŽč§. ‚ÄúŽāėŽäĒ ŪēėŽ£® žĘ֞̾ žĚėžěźžóź žēČžēĄžĄú Ž¨ł ŽįĖŽßĆ ŽįĒŽĚľŽīźžöĒ‚ÄĚ.(Horsfall et al., 2018, p. 309)

‚Äúžó¨Íłį, žöįŽ¶¨ŽäĒ žěė žßÄŽāīÍ≥† žěąÍ≥†, žöįŽ¶¨ žěźžč†žĚė žēĄŪĆĆŪ䳎•ľ ÍįÄžßÄÍ≥† žěąžúľŽ©į, ŪéłžēąŪē®žĚĄ ŽäźÍĽīžöĒ..‚ÄĚ ...(ž§ĎŽěĶ)... ‚ÄúŽč§Ž•ł žā¨ŽěĆžĚė Ž¨łž†úŽ°ú žĚłŪēī ŪěėŽď§žßÄ žēäžēĄŽŹĄ ŽźėÍ≥†, žēąžóźžĄú Ž¨īžóážĚī ÍłįŽč§Ž¶¨Í≥† žěąžĚĄžßÄ Ž™®Ž•łžĪĄ ŽĎźŽ†§žõĆŪēėŽ©į ŪėĄÍīÄžúľŽ°ú Žď§žĖīÍįÄžßÄ žēäžēĄŽŹĄ ŽŹľžöĒ.‚ÄĚ(Piat et al., 2017, p. 73)

žĄ†ž†ēŽźú 9ŪéłžĚė žóįÍĶ¨ ž§Ď 4Ūéł[3,4,7,9]žĚė žóįÍĶ¨žóźžĄú žįłžó¨žěźŽď§žĚÄ žßÄžó≠žā¨ŪöĆ ž†ēžč†ÍĪīÍįēžĄúŽĻĄžä§Ž•ľ ŪÜĶŪēī žĚīž†ĄŽ≥īŽč§ ŽćĒ žěźžú®ž†ĀžĚīÍ≥† ŽŹÖŽ¶Ĺž†ĀžĚł žÉĚŪôúžĚĄ ŪēėÍ≤Ć ŽźėžóąÍ≥†, žēěžúľŽ°úŽŹĄ ŽćĒ ž£ľŽŹĄž†ĀžĚł žā∂žĚĄ žāīÍ≥†žěź ŪēėŽäĒ Í≤ÉžúľŽ°ú ŽāėŪÉÄŽā¨Žč§. žįłžó¨žěźŽď§žĚÄ ŪĀīŽüĹŪēėžöįžä§Ž•ľ žĚīžö©ŪēėŽ©īžĄú ŽŹÖŽ¶Ĺž†ĀžĚł ž£ľÍĪįžĚė ž§ĎžöĒžĄĪžĚĄ žēĆÍ≤Ć ŽźėžĖī žēĄŪĆĆŪ䳎•ľ ÍĶ¨ŪēėÍłį žúĄŪēī ŽÖłŽ†•ŪēėžėÄžúľŽ©į[3], ÍŅąžĚĄ ÍįÄžßÄÍ≥† Ž™©ŪĎúŽ•ľ ž†ēŪēėÍ≥† žßĀžě•Í≥ľ žßϞ̥ ÍĶ¨ŪēėÍłį žúĄŪēī ŪēĄžöĒŪēú žßÄžó≠žā¨ŪöĆ žěźžõźžĚĄ žēĆžēĄŽ≥īÍ≥† žĚīžö©ŪēėžėÄŽč§[4]. ŽėźŪēú žěźžč†žĚė žā∂žĚĄ žĪ֞쥞ßÄÍłį žúĄŪēī ŽŹôŽ£ĆžßÄžõźÍįÄ ÍĶźžú° ŪĒĄŽ°úÍ∑łŽě®žóź žįłžó¨ŪēėÍ≥† žßĀžó̥֞ ÍĶ¨ŪēėÍłį žúĄŪēī ž§ÄŽĻĄŪēėžėÄžúľŽ©į[9], žßÄžõźž£ľŪÉĚžóź ÍĪįž£ľŪēėŽ©īžĄú žēąŽĚĹŪēėÍ≤Ć žßϞ̥ Í峎ĮłÍ≥†, žĚľžÉĀžÉĚŪôúžĚĄ žú†žßÄŪēėÍłį žúĄŪēī žöĒŽ¶¨žôÄ ž≤≠žÜĆŽ•ľ žĪ֞쥞ßÄŽ†§Í≥† ŽÖłŽ†•ŪēėžėÄŽč§[7]. žĚīžôÄ ÍįôžĚī žįłžó¨žěźŽď§žĚÄ žĚľžÉĀžÉĚŪôúžĚĄ žú†žßÄŪēėŽäĒ Í≤ɞ̥ ŽĄėžĖīžĄú žěźžč†žĚė žā∂žĚĄ žĪ֞쥞ßÄÍłį žúĄŪēī žßĀžóÖÍ≥ľ žßϞ̥ ÍĶ¨ŪēėŽ†§Í≥† ŽÖłŽ†•ŪēėžėÄžúľŽ©į, žěźžč†žóźÍ≤Ć ŪēĄžöĒŪēú žĄúŽĻĄžä§Ž•ľ žįĺžēĄŽāīÍ≥† žĚīžö©ŪēėžėÄŽč§.

žĚėŽĮł žěąÍ≥† ŽŹÖŽ¶Ĺž†ĀžĚł žā∂žĚĄ žāīÍłį žúĄŪēī ŽŹôŽ£ĆžßÄžõźÍįÄÍįÄ ŽźėÍłįŽ•ľ žõźŪēėžėÄÍ≥† ŽŹôŽ£ĆžßÄžõźÍįÄ ÍĶźžú°žĚĄ ŽįõžēėŽč§. Í∑łŽäĒ ÍįúžĚłžĚī žěźžč†žĚė žā∂žĚĄ žĪ֞쥞߹ žąė žěąÍ≥†, žā∂žĚė ŪÜĶž†úÍ∂ƞ̥ ÍįÄžßÄŽäĒ Í≤ÉžĚī ŪöĆŽ≥ĶžĚīŽĚľÍ≥† žÉĚÍįĀŪēėžėÄŽč§.(Tang et al., 2016, p. 701)

‚ÄúŽāī žēĄžĚīŽď§žĚĄ ŽźėžįĺÍłį žúĄŪēī, ŽāėžóźÍ≤Ć ŪēĄžöĒŪēú Ž™®Žď† žĄúŽĻĄžä§, Ž™®Žď† Í≥ľž†ēžóź žßĎž§ĎŪēėŽ†§Í≥† ŽÖłŽ†•ŪēīžöĒ.‚ÄĚ ÍĪįžĚė ŽĆÄŽ∂ÄŽ∂ĄžĚė žįłžó¨žěźŽď§žĚī.. ÍŅąžĚĄ ÍįÄžßÄÍ≥† Ž™©ŪĎúŽ•ľ ž†ēŪēėÍ≥† žēěžúľŽ°ú ŽāėžēĄÍįÄÍłį žúĄŪēú Ž™®Žď† Í≤Éžóź ŽŹĄžõÄžĚī ŪēĄžöĒŪēėŽč§Í≥† ŪēėžėÄŽč§.(Horsfall et al., 2018, p. 310)

‚ÄúŽāīÍįÄ Ž≥īŪėłžčúžĄ§žóźžĄú žÉĚŪôúŪē† ŽēĆŽäĒ žöĒŽ¶¨, ž≤≠žÜĆ, žĄłŪÉĀžĚĄ Ž™®ŽĎź žßĀžõźžĚī Ūēīž£ľžóąÍłį ŽēĆŽ¨łžóź žöĒŽ¶¨Ž•ľ ž†úŽĆÄŽ°ú ŪēėžßÄ Ž™ĽŪĖąžĖīžöĒ. žĚīž†ú ŽāėŽäĒ Žāė žěźžč†žĚĄ žúĄŪēī Í∑ł žĚľžĚĄ ŪēīžöĒ.‚ÄĚ žįłžó¨žěźŽäĒ žßĎžēąžĚľžĚĄ žä§žä§Ž°ú ŪēīŽāīŽäĒ Í≤Éžóź žěźŽ∂Ğ訞̥ ŽäźŽĀľÍ≥†, žĚīŽü¨Ūēú žěźŽ∂Ğ訞Ěī žěźžú®žĄĪžĚĄ ÍįĖÍ≤Ć ŪēėŽäĒŽćį Íłįžó¨ŪēėžėÄŽč§.(Piat et al., 2017, p. 75)

žĄ†ž†ēŽźú 9ŪéłžĚė žóįÍĶ¨ ž§Ď 4Ūéł[4-6,9]žĚė žóįÍĶ¨žóźžĄú žįłžó¨žěźŽď§žĚÄ žßÄžó≠žā¨ŪöĆ ž†ēžč†ÍĪīÍįēžĄúŽĻĄžä§Ž•ľ ŪÜĶŪēī Žč§Ž•ł žā¨Žěƞ̥ ŽŹĄžôÄž£ľÍ≥† žč∂žĖī ŪēėžėÄÍ≥†, ŽŹĄžõĞ̥ ž£ľžóąžĚĄ ŽēĆ ŽßĆž°ĪÍįźžĚĄ ŽäźÍľąŽč§. žįłžó¨žěźŽď§žĚÄ žěźžõźŽīČžā¨Ž•ľ ŪÜĶŪēī Žč§Ž•ł žā¨Žěƞ̥ ŽŹēÍ≥†žěź ŪēėžėÄÍ≥†[4,5], ŪäĻŪěą žěźžč†žĚė Í≤ĹŪóėÍ≥ľ žßÄžč̞̥ žĚīžö©Ūēėžó¨ Žč§Ž•ł ž†ēžč†žßąŪôėžěźžĚė ŪöĆŽ≥ĶžĚĄ ŽŹēŽäĒŽćį ŽŹĄžõĞ̥ ž£ľÍ≥† žč∂žĚÄ ÍįēŪēú žóīŽß̞̥ ŪĎúŪėĄŪēėžėÄŽč§[6]. žįłžó¨žěźŽď§žĚÄ ŽŹôŽ£ĆžßÄžõźÍįÄŽ°ú ŪôúŽŹôŪēėŽ©īžĄú Žč§Ž•ł ž†ēžč†žßąŪôėžěźžóźÍ≤Ć ŽŹĄžõĞ̥ ž§Ą žąė žěąŽč§ŽäĒ Í≤Éžóź ŽßĆž°ĪÍįźžĚĄ ŽäźÍľąžúľŽ©į[9], žĚľŽ∂Ä žįłžó¨žěźŽď§žĚÄ ŽŹĄžõĞ̥ ž§ĆžúľŽ°úžć® žā∂žĚė žĚėŽĮłŽ•ľ ŽäźÍľąŽč§[6,9].

žĚľžÉĀžÉĚŪôúžóźžĄú žĚėŽĮłŽ•ľ ž†úÍ≥ĶŪēėŽäĒ Žćį ‚ÄėŽč§Ž•ł žā¨Žěƞ̥ ŽŹēŽäĒ Í≤É‚ÄôžĚī ž§ĎžöĒŪēėŽč§. žįłžó¨žěźŽď§žĚÄ žěźžč†žĚī ŽŹĄžõĞ̥ ž£ľŽäĒ Í≤ÉÍ≥ľ ŽŹĄžõĞ̥ ž£ľŽäĒ Žč§žĖĎŪēú Žį©Ž≤ē(žĚľŪēėÍłį, ŽŹĆŽ≥īÍłį, žěźžõźŽīČžā¨ ŽįŹ žěźžč†žĚė Í≤ĹŪóėÍ≥ľ žßÄžčĚ Í≥Ķžú†)žóź ŽĆÄŪēīžĄú žěė žēĆÍ≥† žěąžĚƞ̥ Ž≥īžó¨ž£ľžóąŽč§.(Horsfall et al., 2018. p. 310)

Žč§Ž•ł žā¨Žěƞ̥ ŽŹēŽäĒ Í≤ÉžĚÄ žěźžč†žóźÍ≤ĆŽŹĄ ŽŹĄžõÄžĚī ŽŹľžöĒ. Žč§Ž•ł žā¨ŽěƎ吏̥ ŽŹĄžôÄž£ľŽ©īžĄú ŽćĒ ŪĀį žā∂žĚė Ž™©ŪĎúŽ•ľ ŽäźŽĀľÍ≥† žěźž°īÍįźžĚī ŽÜížēĄž†łžöĒ. žôúŽÉźŪēėŽ©ī žč§ž†úŽ°ú Žč§Ž•ł žā¨Žěƞ̥ žúĄŪēī Ž≠ĒÍįÄŽ•ľ ŪēėÍ≥†, ŽŹĄžõĞ̥ ž£ľžóąŽč§Ž©ī žěźžč†žĚī žĘčžĚÄ žā¨ŽěĆžĚī ŽźėŽäĒ ÍĪįžěĖžēĄžöĒ.(Lal et al., 2013, p. 194)

ŽāėŽäĒ žßÄžė•žóź ÍįĒÍ≥†, ÍĪįÍłįžóźžĄú Ž≤óžĖīŽāėÍ≥† žč∂žóąžĖīžöĒ. Žč§Ž•ł Í≤ÉžĚÄ ž§ĎžöĒŪēėžßÄ žēäžēĄžöĒ. žßÄÍłą ŽāėŽäĒ ŽāīÍįÄ ŪŹ¨ÍłįŪēėÍ≥† žěÉžĖīŽ≤ĄŽ†łŽćė ÍłłžĚĄ ŽćģžĖīžĄú žÉąŽ°úžöī ÍłłžĚĄ ŽßƎ吏óąžĖīžöĒ. ŽāīÍįÄ ÍįĞߥ Í≤ÉžĚÄ Žč§Ž•ł žā¨ŽěƎ吏̥ žßÄžė•žóźžĄú Ž≤óžĖīŽāėÍ≤Ć ŪēėÍ≥† žč∂žĚÄ Ž∂ąŪÉÄŽäĒ žóīŽßĚžĚīžóźžöĒ. Žč§Ž•ł Í≤ÉžĚÄ ž§ĎžöĒŪēėžßÄ žēäžēĄžöĒ.(Mizock et al., 2014, p. 1486)

žĄ†ž†ēŽźú 9ŪéłžĚė žóįÍĶ¨ ž§Ď 3Ūéł[4,8,9]žĚė žóįÍĶ¨žóźžĄú žįłžó¨žěźŽď§žĚÄ žßÄžó≠žā¨ŪöĆ ž†ēžč†ÍĪīÍįēžĄúŽĻĄžä§Ž•ľ žĚīžö©ŪēėŽ©īžĄú žĘĆž†ąžĚĄ Í≤ĹŪóėŪēėŽäĒ Í≤ÉžúľŽ°ú ŽāėŪÉÄŽā¨Žč§. žįłžó¨žěźŽď§žĚÄ žĻėŽ£ĆžěźŽď§žĚė žĚľÍīÄž†ĀžĚīžßÄ žēäžĚÄ ŪÉúŽŹĄžôÄ žě¶žĚÄ žĚīžßĀžúľŽ°ú žĘĆž†ąÍįźÍ≥ľ žč†ŽĘįÍīÄÍ≥Ą ŪėēžĄĪžóź žĖīŽ†§žõĞ̥ Í≤ĹŪóėŪēėžėÄÍ≥†[8], ŽŹôŽ£ĆžßÄžõźÍįÄÍįÄ ŽźėžĖīŽŹĄ žĄúŽĻĄžä§ žā¨žö©žěźžôÄ ž†úÍ≥Ķžěź žā¨žĚīžĚė Ž≥īžĚīžßÄ žēäŽäĒ Ž≤Ş̥ ŽäźÍľąŽč§[9]. ŽėźŪēú žčúÍ≥®žĚīŽāė žôłŽĒī žßÄžó≠Í≥ľ ÍįôžĚÄ žÜĆÍ∑úŽ™® žßÄžó≠žā¨Ūöƞ󟞥ú ž†ēžč†ÍĪīÍįēžĄľŪĄįžóź Žč§ŽčąÍ≤Ć ŽźėŽ©īžĄú žĚĶŽ™ÖžĄĪžĚī žÉĀžč§ŽźėžĖī ŽāôžĚłžĚĄ Í≤ĹŪóėŪēėÍ≥† žßĀžó̥֞ ÍĶ¨ŪēėŽäĒŽćį ŽćĒ ŪĀį Ž∂ąŽ¶¨Ūē®žĚĄ ŽäźÍľąŽč§[4]. žĚīžôÄ ÍįôžĚī žįłžó¨žěźŽď§žĚÄ ž†ēžč†ÍĪīÍįēžĄúŽĻĄžä§Ž•ľ žĚīžö©ŪēėŽ©īžĄú Ž≥īžĚīžßÄ žēäŽäĒ žě•Ž≤ĹÍ≥ľ ŽāôžĚłžĚĄ Í≤ĹŪóėŪēėÍ≥†, žĻėŽ£ĆžěźŽď§Í≥ľžĚė ÍīÄÍ≥ĄžóźžĄú žĘĆž†ąÍįźžĚĄ ŽäźŽĀľÍ≥† žč†ŽĘįÍīÄÍ≥ĄŽ•ľ ŪėēžĄĪŪēėŽäĒŽćį žĖīŽ†§žõĞ̥ ŽäźÍľąŽč§.

žßĀžõźÍ≥ľžĚė žßÄžßÄž†ĀžĚł ÍīÄÍ≥ĄžóźžĄú ŽßéžĚÄ ŽŹĄžõĞ̥ ŽįõžßÄŽßĆ žĻėŽ£Ćž†Ā ž†ĎÍ∑ľ Žį©žčĚžĚī žĚľÍīÄž†ĀžĚīžßÄ žēäÍĪįŽāė žßĀžõź žĚīžßĀŽ•†žĚī ŽÜíÍ≥† Í≤įÍ∑ľžĚī ŽßéžĚĄ ŽēĆ žĖīŽ†§žõĞ̥ Í≤™Í≤Ć ŽźúŽč§. ŽßéžĚÄ žįłžó¨žěźŽď§žĚī žĚīŽü¨Ūēú žßĀžõźžĚė Ž≥ÄŪôĒŽ°ú žĚłŪēī žĖīŽ†§žõĞ̥ Í≤ĹŪóėŪēėŽ©īžĄú žč§ŽßĚŪēėÍ≥† žĘĆž†ąÍįźžĚĄ ŽäźŽĀľÍ≤Ć ŽźúŽč§.(Smith et al., 2021, p. 1112)

žįłžó¨žěźŽäĒ ž†ēžč†ÍĪīÍįēžĄúŽĻĄžä§ ž°įžßĀ ŽāīžóźžĄú žßĀžõźžĚĄ Ūėłž∂úŪē† ŽēĆ žā¨žö©ŪēėŽäĒ žĘÖžóź ŽĆÄŪēú žā¨žßĄžĚĄ ŪÜĶŪēī žĄúŽĻĄžä§ žā¨žö©žěźžôÄ ž†úÍ≥Ķžěź žā¨žĚīžĚė ÍĪįŽ¶¨, Í≤ĹÍ≥Ą, žį®Ž≥ĄžĚĄ ŪĎúŪėĄŪēėžėÄÍ≥†, žĚīŽäĒ žĄúŽĻĄžä§ žĚīžö©žóź ŽĆÄŪēú žě•Ž≤ĹžĚī ŽźėžóąŽč§.(Tang et al., 2016, p. 700-701)

‚Äúž†ēžč†žßąŪôėžóź ŽĆÄŪēú ŽāôžĚłžĚÄ žÜĆÍ∑úŽ™® žßÄžó≠žā¨Ūöƞ󟞥ú ŽćĒ Ž≤óžĖīŽāėÍłį ŪěėŽď§ žąė žěąžĖīžöĒ.‚ÄĚ ...(ž§ĎŽěĶ)... ‚ÄúŽāėžóź ŽĆÄŪēú ŪŹČŪĆźžĚÄ žßĀžó̥֞ ÍįĖŽäĒŽćį Ž∂ąŽ¶¨ŪēīžöĒ.‚ÄĚ(Horsfall et al., 2018. p. 309)

Ž≥ł žóįÍĶ¨ŽäĒ žßÄžó≠žā¨ŪöĆ ž†ēžč†ÍĪīÍįēžĄúŽĻĄžä§ÍįÄ ž§Ďž¶Ěž†ēžč†žßąŪôėžěźžóźÍ≤Ć žĖīŽĖ§ Í≤ĹŪóėžĚīžóąŽäĒžßÄ žĄúŽĻĄžä§ žā¨žö©žěźžĚė ÍīÄž†źžóźžĄú ŪÜĶŪē©ž†ĀžúľŽ°ú žĚīŪēīŪēėÍ≥†žěź ŪŹ¨Ū܆Ž≥īžĚīžä§ žóįÍĶ¨Žį©Ž≤ēžĚĄ ž†Āžö©Ūēú ŪÉźžÉČž†Ā žóįÍĶ¨Ž•ľ ž≤īÍ≥Ąž†ĀžúľŽ°ú Ž¨łŪóĆÍ≥†žįįŪēėžėÄŽč§. Ž≥ł žóįÍĶ¨žóźžĄú žĶúžĘÖ 9ŪéłžĚė žóįÍĶ¨ÍįÄ žĄ†ž†ēŽźėžóąÍ≥†, ž£ľž†ú Ž∂ĄžĄĚŽį©Ž≤ēžĚĄ žĚīžö©Ūēėžó¨ Ž∂ĄžĄĚŪēú Í≤įÍ≥ľ, 7ÍįúžĚė ž£ľž†úÍįÄ ŽŹĄž∂úŽźėžóąŽč§. 7ÍįúžĚė ž£ľž†úŽäĒ ‚ÄėŲ̄Žß̞̥ Ūā§žõĆÍįź‚Äô, ‚ÄėŽ≥Ďžč̞̥ ÍįÄžßÄÍ≥† žĻėŽ£ĆŽ•ľ žú†žßÄŪē®‚Äô, ‚ÄėžĄĪž∑®ÍįźžĚĄ ŽäźŽĀľÍ≥† žěźž°īÍįźžĚī ŪĖ•žÉĀŽź®‚Äô, ‚Äėž¶źÍĪįžõÄÍ≥ľ žēąž†ēÍįź ŽįŹ žú†ŽĆÄÍįźžĚĄ ŽäźŽāĆ‚Äô, ‚Äėž£ľŽŹĄž†ĀžĚł žā∂žĚĄ ž∂ĒÍĶ¨Ūē®‚Äô, ‚ÄėŽŹĄžõĞ̥ ž£ľŽäĒ žā∂žĚĄ žāīÍ≥†žěź Ūē®‚Äô, ‚ÄėžĘĆž†ąžĚĄ Í≤ĹŪóėŪē®‚ÄôžĚīžóąŽč§. ŽŹĄž∂úŽźú 7ÍįúžĚė ž£ľž†ú ž§Ď ‚ÄėžĘĆž†ąžĚĄ Í≤ĹŪóėŪē®‚ÄôžĚĄ ž†úžôłŪēú 6Íįú ž£ľž†úŽäĒ ž§Ďž¶Ěž†ēžč†žßąŪôėžěźžĚė ŪöĆŽ≥Ķ Í≤ĹŪóėžóź ŽĆÄŪēú Ž¨łŪóĆÍ≥†žįį[21]Í≥ľ ŪöĆŽ≥Ķ ÍįúŽÖźžóź ŽĆÄŪēú ž≤īÍ≥Ąž†Ā Ž¨łŪóĆÍ≥†žįį[22]žóźžĄú ŪöĆŽ≥Ķ Í≥ľž†ēžĚė ÍĶ¨žĄĪžöĒžÜĆŽ°ú ŽŹĄž∂úŽźú ‚ÄėŲ̄ŽßĚžįĺÍłį‚Äô, ‚Äėž†ēž≤īžĄĪ žě¨ŪôēŽ¶Ĺ‚Äô, ‚ÄėŪöĆŽ≥Ķžóź ŽĆÄŪēú žĪ֞쥞ßÄÍłį‚Äô, ‚ÄėžěĄŪĆĆžõĆŽ®ľŪäł‚Äô, ‚Äėžā∂žĚė žĚėŽĮł žįĺÍłį‚Äô ŽďĪÍ≥ľ žú†žā¨ŪēėžėÄŽč§. Ž≥ł žóįÍĶ¨žóźžĄú žįłžó¨žěźŽď§žĚÄ žßÄžó≠žā¨ŪöĆ ž†ēžč†ÍĪīÍįēžĄúŽĻĄžä§Ž•ľ ŪÜĶŪēī ŪöĆŽ≥ĶžĚī ÍįÄŽä•ŪēėŽč§ŽäĒ Ų̄Žß̞̥ ŽäźŽĀľÍ≥†[1,4], ŽćĒ ŽāėžĚÄ žā∂žóź ŽĆÄŪēú Ų̄Žß̞̥ ÍįÄžßÄÍ≤Ć ŽźėžóąŽäĒŽćį[6,8,9], žĚīŽäĒ žē장ú žĖłÍłČŽźú žĄ†ŪĖČžóįÍĶ¨[21,22]žĚė ‚ÄėŲ̄ŽßĚžįĺÍłį‚ÄôžôÄ žú†žā¨ŪēėžėÄŽč§. ŽėźŪēú žįłžó¨žěźŽď§žĚÄ Ž≥Ďžč̞̥ ÍįÄžßÄÍ≥† ž£ľŽŹĄž†ĀžúľŽ°ú žĻėŽ£ĆŽ•ľ žú†žßÄŪēėŽ©į[1,2,5,6,8], žěźžú®ž†ĀžĚīÍ≥† ŽŹÖŽ¶Ĺž†ĀžĚł žÉĚŪôúžĚĄ ž∂ĒÍĶ¨ŪēėÍ≥†[3,4,7,9], žĄĪž∑®ÍįźÍ≥ľ žěźžč†ÍįźžĚĄ Í≤ĹŪóėŪēėÍ≥†[1,2] žěźž°īÍįźžĚī ŪĖ•žÉĀŽźėžóąŽäĒŽćį[8,9], žĚīŽäĒ žĄ†ŪĖČžóįÍĶ¨[21,22]žĚė ‚Äėž†ēž≤īžĄĪ žě¨ŪôēŽ¶Ĺ‚Äô, ‚ÄėŪöĆŽ≥Ķžóź ŽĆÄŪēú žĪ֞쥞ßÄÍłį‚Äô, ‚ÄėžěĄŪĆĆžõĆŽ®ľŪäł‚ÄôžôÄ žú†žā¨ŪēėžėÄŽč§. žįłžó¨žěźŽď§žĚÄ žěźžõźŽīČžā¨Žāė ŽŹôŽ£Ć žßÄžõźžĚĄ ŪÜĶŪēī Žč§Ž•ł žā¨Žěƞ̥ ŽŹēÍ≥†žěź ŪēėžėÄÍ≥†, Žč§Ž•ł žā¨Žěƞ̥ ŽŹĄžôÄž£ľŽ©īžĄú žā∂žĚė žĚėŽĮłžôÄ žěźž°īÍįź ŪĖ•žÉĀžĚĄ ŽäźÍľąŽäĒŽćį[4-6,9], žĚīŽäĒ žĄ†ŪĖČžóįÍĶ¨[21,22]žĚė ‚Äėžā∂žĚė žĚėŽĮł žįĺÍłį‚ÄôžôÄ žú†žā¨ŪēėžėÄŽč§. ŽėźŪēú CorriganÍ≥ľ Patrick [23]žĚÄ ŪöĆŽ≥ĶžĚĄ žěźžč†žĚė ž†ēžč†žě•žē†Ž•ľ žĚłž†ēŪēėÍ≥† ž¶ĚžÉĀžĚĄ ÍīÄŽ¶¨ŪēėŽ©į, žā∂žóź ŽĆÄŪēú ŽßĆž°ĪÍ≥ľ žĚėŽĮłŽ•ľ žįĺÍ≥†, ŽĮłŽěėžóź ŽĆÄŪēú Ų̄Žß̞̥ ÍįÄžßÄŽäĒ Í≥ľž†ēžĚīŽĚľÍ≥† ŪēėžėÄŽäĒŽćį[23], žĚīŽäĒ Ž≥ł žóįÍĶ¨žóźžĄú ŽŹĄž∂úŽźú ‚ÄėŲ̄Žß̞̥ Ūā§žõĆÍįź‚Äô, ‚ÄėŽ≥Ďžč̞̥ ÍįÄžßÄÍ≥† žĻėŽ£ĆŽ•ľ žú†žßÄŪē®‚Äô, ‚Äėž£ľŽŹĄž†ĀžĚł žā∂žĚĄ ž∂ĒÍĶ¨Ūē®‚Äô, ‚ÄėŽŹĄžõĞ̥ ž£ľŽäĒ žā∂žĚĄ žāīÍ≥†žěź Ūē®‚ÄôÍ≥ľ žú†žā¨ŪēėžėÄŽč§. žĚīŽü¨Ūēú žóįÍĶ¨Í≤įÍ≥ľŽ•ľ ŪÜĶŪēī, ž§Ďž¶Ěž†ēžč†žßąŪôėžěźžĚė žßÄžó≠žā¨ŪöĆ ž†ēžč†ÍĪīÍįēžĄúŽĻĄžä§ žĚīžö© Í≤ĹŪóėžĚÄ ŪöĆŽ≥Ķ Í≤ĹŪóėÍ≥ľ žú†žā¨Ūē®žĚĄ žēĆ žąė žěąžóąŽč§. žĚīŽäĒ ž§Ďž¶Ěž†ēžč†žßąŪôėžěźÍįÄ žßÄžó≠žā¨ŪöĆ ž†ēžč†ÍĪīÍįēžĄúŽĻĄžä§Ž•ľ žĚīžö©Ūē®žúľŽ°úžć® ŪöĆŽ≥ĶžĚĄ Í≤ĹŪóėŪēėŽäĒ Í≤ÉžúľŽ°ú žĚīŪēīŪē† žąė žěąŽč§. ŽĒįŽĚľžĄú ž§Ďž¶Ěž†ēžč†žßąŪôėžěźžĚė ŪöĆŽ≥ĶžĚĄ žúĄŪēī žßÄžó≠žā¨ŪöĆ ž†ēžč†ÍĪīÍįēžĄúŽĻĄžä§ žĚīžö©žĚĄ žīȞߥŪē† ŪēĄžöĒÍįÄ žěąŽč§.

Ž≥ł žóįÍĶ¨Í≤įÍ≥ľžóźžĄú ‚ÄėŲ̄Žß̞̥ Ūā§žõĆÍįź‚Äô, ‚ÄėŽ≥Ďžč̞̥ ÍįÄžßÄÍ≥† žĻėŽ£ĆŽ•ľ žú†žßÄŪē®‚Äô, ‚ÄėžĄĪž∑®ÍįźžĚĄ ŽäźŽĀľÍ≥† žěźž°īÍįźžĚī ŪĖ•žÉĀŽź®‚Äô, ‚Äėž£ľŽŹĄž†ĀžĚł žā∂žĚĄ ž∂ĒÍĶ¨Ūē®‚Äô, ‚ÄėŽŹĄžõĞ̥ ž£ľŽäĒ žā∂žĚĄ žāīÍ≥†žěź Ūē®‚ÄôžĚė 5Íįú ž£ľž†úÍįÄ ŽŹôŽ£ĆžßÄžõźžĄúŽĻĄžä§žôÄ žóįÍīÄžĚī žěąžóąŽč§. žįłžó¨žěźŽď§žĚÄ ŽŹôŽ£ĆžßÄžõźÍįÄÍįÄ ŪôúŽŹôŪēėŽäĒ Ž™®žäĶžĚĄ Ž≥īŽ©īžĄú žěźžč†ŽŹĄ ŪöĆŽ≥ĶŪē† žąė žěąŽč§ŽäĒ Ų̄Žß̞̥ ŽäźŽĀľÍ≥†[4], ŽŹôŽ£Ć žßÄžõźÍįÄ žĖĎžĄĪ ŪĒĄŽ°úÍ∑łŽě®žĚĄ žĚīžąėŪēėŽ©īžĄú žßĀžó̥֞ ÍįÄžßą žąė žěąŽč§ŽäĒ Ų̄Žß̞̥ Ūā§žõ†Žč§[9]. ŽėźŪēú ŽŹôŽ£ĆžßÄžõźÍįÄÍįÄ ŽźėžĖī Žč§Ž•ł ŪôėžěźžĚė ŪöĆŽ≥ĶžĚĄ ŽŹēŽäĒ Í≥ľž†ēžóźžĄú žā∂žĚė žĚėŽĮłŽ•ľ ÍĻ®Žč¨žēėŽč§[4,9]. žĚīŽü¨Ūēú Í≤įÍ≥ľŽ•ľ ŪÜĶŪēī ž§Ďž¶Ěž†ēžč†žßąŪôėžěźžĚė ŪöĆŽ≥Ķžóź ŽŹôŽ£ĆžßÄžõźžĄúŽĻĄžä§ÍįÄ Íłćž†ēž†ĀžĚł žėĀŪĖ•žĚĄ ŽĮłžĻúŽč§ŽäĒ Í≤ɞ̥ žēĆ žąė žěąžóąŽäĒŽćį, žĄ†ŪĖČžóįÍĶ¨[23]žóźžĄúŽŹĄ ŽŹôŽ£ĆžßÄžõźžĚī ÍįēŽ†•Ūēú ŪöĆŽ≥Ķ žöĒžĚłžúľŽ°ú ž†úžčúŽźėžóąŽč§. ŽŹôŽ£ĆžßÄžõźžĄúŽĻĄžä§ŽäĒ ž†ĄŽ¨łÍįÄÍįÄ žēĄŽčĆ ž§Ďž¶Ěž†ēžč†žßąŪôėžěź ŽčĻžā¨žěźÍįÄ ŽŹôŽ£ĆžÉĀŽčī, žěźž°įŽ™®žěĄžßĄŪĖČÍ≥ľ ÍįôžĚÄ žĄúŽĻĄžä§Ž•ľ ž†úÍ≥ĶŪēėžó¨ ŽŹôŽ£ĆžĚė ŪöĆŽ≥ĶžĚĄ ŽŹēŽäĒ Í≤ɞ̥ ŽßźŪēúŽč§[24]. žĄ†ŪĖČžóįÍĶ¨[24]žóźžĄú ž§Ďž¶Ěž†ēžč†žßąŪôėžěźŽäĒ ŽŹôŽ£ĆžßÄžõźžĄúŽĻĄžä§Ž•ľ ŪÜĶŪēī ŪėľžěźžĄú Ūē† žąė žóÜžóąŽćė Í≤Ɏ吏̥ ŽŹôŽ£ĆžßÄžõźÍįÄžôÄ Ūē®ÍĽė žčúŽŹĄŪēī Ž≥īŽ©īžĄú ž†źžį® Ūē† žąė žěąŽč§ŽäĒ žěźžč†ÍįźÍ≥ľ žö©ÍłįŽ•ľ žĖĽÍ≥† Í≥†Ž¶ĹŽźú žÉĚŪôúžóźžĄú ŪÉąŪĒľŪēėžó¨ žôłŽ∂ÄŪôúŽŹôžĚĄ ŪēėÍ≤Ć ŽźėžóąžúľŽ©į, ž†ĄŽ¨łÍįÄžôÄžĚė ÍīÄÍ≥ĄžóźžĄú ŽäźŽāĄ žąė žóÜŽäĒ Í≥ĶÍįź, žąėžö©, žßÄžßÄž†Ā ÍīÄÍ≥ĄŽ•ľ Í≤ĹŪóėŪēėŽäĒ Í≤ÉžúľŽ°ú ŽāėŪÉÄŽā¨Žč§. ŽėźŪēú Ž¨łŪóĆÍ≥†žįįžóįÍĶ¨[25]žóźžĄú ŽŹôŽ£ĆžßÄžõźžĄúŽĻĄžä§ žĚīžö©žěźŽäĒ žßąŽ≥Ďžóź ŽĆÄŪēú ŪÜĶž†úŽ†•žĚĄ žĖĽÍ≥†, žěźžč†žĚĄ žąėžö©ŪēėÍ≥†, žā∂žóź ŽĆÄŪēú ͳ枆ēž†Ā Íįźž†ēÍ≥ľ ŪöĆŽ≥Ķžóź ŽĆÄŪēú Ų̄Žß̞̥ Í≤ĹŪóėŪēėŽäĒ Í≤ÉžúľŽ°ú Ž≥īÍ≥†ŽźėžóąŽč§. žĚīžôÄ ÍįôžĚī ŽŹôŽ£ĆžßÄžõźžĄúŽĻĄžä§ŽäĒ ž§Ďž¶Ěž†ēžč†žßąŪôėžěźžĚė ŪöĆŽ≥ĶžĚĄ žīȞߥŪēėŽäĒ Ūö®Í≥ľž†ĀžĚł ž†ĄŽěĶžĚī Žź† žąė žěąžúľŽĮÄŽ°ú ŽŹôŽ£ĆžßÄžõźžĄúŽĻĄžä§Ž•ľ ŪôēŽĆÄŪē† ŪēĄžöĒÍįÄ žěąŽč§.

Ž≥ł žóįÍĶ¨žįłžó¨žěźŽď§žĚÄ žßÄžó≠žā¨ŪöĆ ž†ēžč†ÍĪīÍįēžĄúŽĻĄžä§Ž•ľ žĚīžö©ŪēėŽ©īžĄú žěźžú®ž†ĀžĚīÍ≥† ŽŹÖŽ¶Ĺž†ĀžĚīŽ©į ž£ľŽŹĄž†ĀžĚł žā∂žĚĄ ž∂ĒÍĶ¨ŪēėžėÄŽč§. ÍĶ¨ž≤īž†ĀžúľŽ°ú žįłžó¨žěźŽď§žĚÄ ÍįúžĚłžĚī žěźžč†žĚė žā∂žĚĄ žĪ֞쥞ßÄÍ≥† ŪÜĶž†úŽ†•žĚĄ ÍįÄžßÄÍłį žúĄŪēīžĄúŽäĒ žßĀžě•Í≥ľ žßϞ̥ ÍįÄžßÄŽäĒ Í≤ÉžĚī ž§ĎžöĒŪēėŽč§Í≥† žĖłÍłČŪēėžėÄÍ≥†[4], ŪĀīŽüĹŪēėžöįžä§Ž•ľ žĚīžö©ŪēėŽ©īžĄú ŽŹÖŽ¶Ĺž†ĀžĚł ž£ľÍĪįžĚė ž§ĎžöĒžĄĪžĚĄ žēĆÍ≤Ć ŽźėžĖī žēĄŪĆĆŪ䳎•ľ ÍĶ¨ŪēėÍ≥† ÍīÄŽ¶¨ŪēėŽäĒ ŽÖłŽ†•žĚĄ ŪēėÍ≤Ć ŽźėžóąŽč§[3]. ŽėźŪēú žįłžó¨žěźŽď§žĚÄ ž£ľÍĪįžßÄžõź žĄúŽĻĄžä§Ž•ľ ŪÜĶŪēī žēąŽĚĹŪēėÍ≤Ć žßϞ̥ Í峎ĮłÍ≥† žěźžč†ŽßĆžĚė ÍįÄÍĶ¨žôÄ ÍįÄž†Ąž†úŪíąžĚĄ ÍįÄžßźžúľŽ°úžć® ŪéłžēąŪē®Í≥ľ ž¶źÍĪįžõĞ̥ ŽäźŽĀľŽäĒ Í≤ÉžúľŽ°ú ŽāėŪÉÄŽā¨Žč§[7]. žĄ†ŪĖČžóįÍĶ¨žóźžĄú ž£ľÍĪįžßÄžõźžĚÄ ž§Ďž¶Ěž†ēžč†žßąŪôėžěźÍįÄ Ūáīžõź ŪõĄ žě¨žěÖžõźŪēėžßÄ žēäÍ≥† žßÄžó≠žā¨ŪöĆžóź ž†ĀžĚĎŪēėŽ©į ŽŹÖŽ¶Ĺž†ĀžúľŽ°ú žÉĚŪôúŪēėŽäĒŽćį ÍłįŽįėžĚī ŽźėŽäĒ žĄúŽĻĄžä§ŽĚľÍ≥† ŪēėžėÄÍ≥†, ž£ľÍĪįžĚė žēąž†ēžĚÄ žěÖžõź Ūöüžąė ŽįŹ žěÖžõź ÍłįÍįĄžĚĄ ž§ĄžĚīŽäĒ Ūö®Í≥ľŽŹĄ žěąŽäĒ Í≤ÉžúľŽ°ú Ž≥īÍ≥†ŽźėžóąŽč§[26]. ž£ľÍĪįžßÄžõź žĄúŽĻĄžä§žóź ŽĆÄŪēú žĚīžö©Ž•†žĚĄ ÍĶ≠ÍįÄŽ≥ĄŽ°ú ŽĻĄÍĶźŪēėžėĞ̥ ŽēĆ, žöįŽ¶¨ŽāėŽĚľŽäĒ žĚłÍĶ¨ 10ŽßĆ Ž™ÖŽčĻ 4.7Ž™ÖžúľŽ°ú, žė§žä§Ū䳎¶¨žēĄ 54.9Ž™Ö, žĚīŪÉąŽ¶¨žēĄ 33.4Ž™Ö, žĚľŽ≥ł 15.3Ž™Ö, ŽĮłÍĶ≠ 15.2Ž™Öžóź ŽĻĄŪēī Žß§žöį ŽāģžĚÄ ŪéłžĚīŽč§[27]. ŽĒįŽĚľžĄú žöįŽ¶¨ŽāėŽĚľ ž§Ďž¶Ěž†ēžč†žßąŪôėžěźžĚė žěźžú®ž†ĀžĚīÍ≥† ŽŹÖŽ¶Ĺž†ĀžĚł žÉĚŪôúžĚĄ žīȞߥŪēėÍ≥†, ŪöĆŽ≥Ķ ŽįŹ žā∂žĚė žßąžĚĄ ŪĖ•žÉĀžčúŪā§Íłį žúĄŪēīžĄúŽäĒ ž£ľÍĪįžßÄžõź žĄúŽĻĄžä§ÍįÄ ŪôēŽĆÄŽź† ŪēĄžöĒÍįÄ žěąŽč§.

Ž≥ł žóįÍĶ¨žįłžó¨žěźŽď§žĚÄ žßÄžó≠žā¨ŪöĆ ž†ēžč†ÍĪīÍįēžĄúŽĻĄžä§Ž•ľ žĚīžö©ŪēėŽ©īžĄú žĻėŽ£ĆžěźŽď§žĚė žĚľÍīÄž†ĀžĚīžßÄ žēäžĚÄ ŪÉúŽŹĄžôÄ žě¶žĚÄ žĚīžßĀ[8], Ž≥īžĚīžßÄ žēäŽäĒ žį®Ž≥Ą[9], ŽāôžĚł[4]žĚĄ Í≤ĹŪóėŪēėŽ©īžĄú žĘĆž†ąÍįźžĚĄ ŽäźÍľąŽč§. žįłžó¨žěźŽď§žĚÄ ŽŹôŽ£ĆžßÄžõźÍįÄÍįÄ ŽźėžĖīŽŹĄ ž†ēžč†ÍĪīÍįēžĄľŪĄį žßĀžõźÍ≥ľžĚė žį®Ž≥ĄÍ≥ľ Ž≥īžĚīžßÄ žēäŽäĒ žě•Ž≤Ş̥ ŽäźÍľąÍ≥†[9], žčúÍ≥®Í≥ľ ÍįôžĚÄ žÜĆÍ∑úŽ™® žßÄžó≠žóźžĄú ž†ēžč†ÍĪīÍįēžĄľŪĄįžóź Žč§ŽčąÍ≤Ć ŽźėŽ©īžĄú žĚĶŽ™ÖžĄĪžĚī žÉĀžč§ŽźėžĖī Ž≤óžĖīŽāėÍłį ŪěėŽď† ŽāôžĚłžĚĄ Í≤ĹŪóėŪēėžėÄŽč§[4]. ŽėźŪēú žįłžó¨žěźŽď§žĚÄ žĻėŽ£ĆžßĄžĚė žĚľÍīÄž†ĀžĚīžßÄ žēäžĚÄ ŪÉúŽŹĄžóźžĄú žĘĆž†ąÍįźžĚĄ ŽäźÍľąŽäĒŽćį[8], žĄ†ŪĖČžóįÍĶ¨[28]žóźžĄú ž†ēžč†ÍĪīÍįēž†ĄŽ¨łÍįÄžôÄžĚė žĻėŽ£Ćž†ĀžĚł ÍīÄÍ≥Ą žú†žßÄÍįÄ žßÄžó≠žā¨ŪöĆ ž†ēžč†ÍĪīÍįēžĄúŽĻĄžä§žĚė žßÄžÜ枆ĀžĚł žĚīžö©žóź ž§ĎžöĒŪēú žöĒžĚłžúľŽ°ú žěĎžö©ŪēėŽäĒ Í≤ÉžúľŽ°ú Ž≥īÍ≥†ŪēėžėÄŽč§. žßÄžó≠žā¨ŪöĆ ž†ēžč†ÍĪīÍįēžĄúŽĻĄžä§ ž§ĎŽč® žĚīžú†Ž•ľ Ž∂ĄžĄĚŪēú žóįÍĶ¨[29]žóźžĄúŽŹĄ žĻėŽ£ĆžßĄžĚė ŪÉúŽŹĄžôÄ žĚėžā¨žÜĆŪÜĶžóź ŽĆÄŪēú Ž∂ąŽßĆžĚī ž£ľžöĒ žöĒžĚłžúľŽ°ú ŽāėŪÉÄŽā¨Žč§. žĚīžôÄ ÍįôžĚī ž§Ďž¶Ěž†ēžč†žßąŪôėžěźÍįÄ žßÄžó≠žā¨ŪöĆ ž†ēžč†ÍĪīÍįēžĄúŽĻĄžä§Ž•ľ žßÄžÜ枆ĀžúľŽ°ú žĚīžö©ŪēėÍłį žúĄŪēīžĄúŽäĒ žĻėŽ£ĆžßĄÍ≥ľžĚė žĚľÍīÄž†ĀžĚīÍ≥† žßÄžÜ枆ĀžĚł ÍīÄÍ≥Ą žú†žßÄžôÄ ŽāôžĚłÍ≥ľ žį®Ž≥ĄžĚĄ Í∑ĻŽ≥ĶŪē† žąė žěąŽäĒ ͳ枆ēž†ĀžĚł žĻėŽ£Ć ŪôėÍ≤ĹžĚī ž°įžĄĪŽź† ŪēĄžöĒÍįÄ žěąŽč§.

Ž≥ł žóįÍĶ¨žóźžĄú ŪŹ¨Ū܆Ž≥īžĚīžä§ žóįÍĶ¨Žį©Ž≤ēžĚĄ ž†Āžö©Ūēú ŪÉźžÉČž†Ā žóįÍĶ¨Ž•ľ Ž∂ĄžĄĚŪēėžėÄŽäĒŽćį, ŪŹ¨Ū܆Ž≥īžĚīžä§ŽäĒ žóįÍĶ¨ž£ľž†úžóź ŽĆÄŪēī žóįÍĶ¨žįłžó¨žěźÍįÄ žßĀž†Ď žā¨žßĄžĚĄ žįćÍ≥† žā¨žßĄžĚĄ žĚīžö©Ūēėžó¨ žóįÍĶ¨ž£ľž†úžóź ŽĆÄŪēú ŽāīŽü¨ŪčįŽłĆŽ•ľ ÍįúŽįúŪēėŽäĒ žßÄžó≠žā¨ŪöĆ ÍłįŽįėžĚė žįłžó¨ž†Ā žóįÍĶ¨Žį©Ž≤ēžĚīŽč§[14]. Ž≥ł žóįÍĶ¨žóźžĄú žįłžó¨žěźŽď§žĚÄ ŪŹ¨Ū܆Ž≥īžĚīžä§Ž•ľ ŪÜĶŪēī žěźžč†žĚė žÉĚÍįĀÍ≥ľ Íįźž†ēžĚĄ ŽćĒ ÍĻäžĚī žĚīŪēīŪēėÍ≤Ć ŽźėžóąÍ≥† ŽŹÖŪäĻŪēėÍ≥† žįłžč†Ūēú Žį©Ž≤ēžúľŽ°ú ŪĎúŪėĄŪē† žąė žěąžóąŽč§Í≥† Ž≥īÍ≥†ŪēėžėÄŽč§[9]. žĄ†ŪĖČžóįÍĶ¨[30]žóźžĄú ŪŹ¨Ū܆Ž≥īžĚīžä§ŽäĒ ž§Ďž¶Ěž†ēžč†žßąŪôėžěźžĚė žā∂žĚė Í≤ĹŪóėžĚĄ žĚīŽĮłžßÄŪôĒŪēėžó¨ ŪĎúŪėĄŪē† žąė žěąÍ≥†, žā¨ŪöĆž†Ā ‚ħ ÍĶ¨ž°įž†ĀžúľŽ°ú ÍĪīÍįēžóź ŽŹĄžõÄžĚī ŽźėŽäĒ Í≤ÉÍ≥ľ Žį©ŪēīÍįÄ ŽźėŽäĒ žöĒžĚłžĚĄ Žč§Ž•ł žā¨ŽěĆžóźÍ≤Ć ž†ĄŽč¨ŪēėÍ≥† žĄ§Ž™ÖŪēėŽäĒŽćį Ūö®Í≥ľž†ĀžĚīŽĚľÍ≥† ŪēėžėÄŽč§. žĚīŽü¨Ūēú žě•ž†źžĚī žěąžßÄŽßĆ Tang ŽďĪ[9]žĚė žóįÍĶ¨žóźžĄú žā¨žßĄžóź žįćŪěĆ žā¨ŽěĆžóźÍ≤Ć žī¨žėĀ ŽŹôžĚėŽ•ľ ŽįõžēėŽäĒžßÄ ŪôēžĚłŪēėÍłį žĖīŽ†ĶŽč§ŽäĒ Ž¨łž†úž†źžĚī ž†úžčúŽźėžĖī[9], ŪŹ¨Ū܆Ž≥īžĚīžä§ žóįÍĶ¨Ž•ľ žßĄŪĖČŪē† ŽēĆ žā¨žßĄ žī¨žėĀ ŽŹôžĚėžóź ŽĆÄŪēī ž§ĎžöĒŪēėÍ≤Ć Žč§Ž£®žĖīžēľ Ūē† ŪēĄžöĒÍįÄ žěąžĚƞ̥ žēĆ žąė žěąžóąŽč§.

Ž≥ł žóįÍĶ¨žĚė ž†úŪēúž†źžĚÄ Žč§žĚĆÍ≥ľ ÍįôŽč§. ž≤ęžßł, žĄ†ž†ēŽźú žóįÍĶ¨žĚė žįłžó¨žěź ŽĆÄŽ∂ÄŽ∂ĄžĚÄ ŽŹôŽ£ĆžßÄžõźÍįÄŽ°ú ŪôúŽŹôŪēėÍĪįŽāė žßÄžõźž£ľŪÉ̞󟞥ú ŽŹÖŽ¶Ĺž†ĀžĚł žÉĚŪôúžĚĄ ŪēėÍ≥† žěąžĖī, žßÄžó≠žā¨ŪöĆ ž†ēžč†ÍĪīÍįēžĄúŽĻĄžä§Ž•ľ žĚīžö©ŪēėÍ≥† žěąŽäĒ Ž™®Žď† ž§Ďž¶Ěž†ēžč†žßąŪôėžěźžĚė Í≤ĹŪóėžĚĄ ŽįėžėĀŪēėžėÄŽč§Í≥† Ž≥īÍłį žĖīŽ†ĶŽč§. ŽĎėžßł, žėĀžĖīžôÄ ŪēúÍĶ≠žĖīŽ°ú ž∂úÍįĄŽźú žóįÍĶ¨ŽßĆ ŪŹ¨Ūē®ŽźėžĖī žĖłžĖīŪéłŪĖ•žĚė ÍįÄŽä•žĄĪžĚī žěąŽč§. žÖčžßł, žĄ†ž†ēŽźú 9ŪéłžĚė Ž¨łŪóĆžĚÄ ŽĮłÍĶ≠ 3Ūéł, žļźŽāėŽč§ 3Ūéł, žėĀÍĶ≠, Ūėłž£ľ, ŪôćžĹ© ÍįĀ 1ŪéłžúľŽ°ú ŽÖľŽ¨ł Ž≤ąžó≠ Í≥ľž†ēžóźžĄú Ž¨łŪôĒž†Ā ŪäĻžĄĪžĚĄ ž∂©Ž∂ĄŪěą ŽįėžėĀŪēėžó¨ Ž≤ąžó≠ŪēėžßÄ Ž™ĽŪēėžėĞ̥ ÍįÄŽä•žĄĪžĚī žěąŽč§. ŽßąžßÄŽßČžúľŽ°ú, žĄ†ž†ēŽźú ŽÖľŽ¨łžĚÄ Ž™®ŽĎź ÍĶ≠žôł žóįÍĶ¨Ž°ú, ÍĶ≠Žāī ž§Ďž¶Ěž†ēžč†žßąŪôėžěźžĚė žßÄžó≠žā¨ŪöĆ ž†ēžč†ÍĪīÍįēžĄúŽĻĄžä§ žĚīžö© Í≤ĹŪóėžĚĄ žĚīŪēīŪēėŽäĒŽćį ŪēúÍ≥ĄÍįÄ žěąŽč§.

Í∑łŽü¨Žāė Ž≥ł žóįÍĶ¨ŽäĒ žßÄžó≠žā¨ŪöĆ ž§Ďž¶Ěž†ēžč†žßąŪôėžěźŽ•ľ ŽĆÄžÉĀžúľŽ°ú ŪŹ¨Ū܆Ž≥īžĚīžä§ žóįÍĶ¨Žį©Ž≤ēžĚĄ ž†Āžö©Ūēú ŪÉźžÉČž†Ā žóįÍĶ¨Ž•ľ ž≤īÍ≥Ąž†ĀžúľŽ°ú Í≥†žįįŪēėžó¨ ŽčĻžā¨žěźžĚė ÍīÄž†źžóźžĄú žßÄžó≠žā¨ŪöĆ ž†ēžč†ÍĪīÍįēžĄúŽĻĄžä§ žĚīžö© Í≤ĹŪóėžĚĄ ŪÜĶŪē©ž†ĀžúľŽ°ú Í≥†žįįŪēú žóįÍĶ¨ŽĚľŽäĒ ž†źžóźžĄú žĚėžĚėÍįÄ žěąŽč§. ŽėźŪēú ž§Ďž¶Ěž†ēžč†žßąŪôėžěźžĚė ŪöĆŽ≥ĶžĚīŽāė žā∂žóź žßÄžó≠žā¨ŪöĆ ž†ēžč†ÍĪīÍįēžĄúŽĻĄžä§ÍįÄ ÍįÄžßÄŽäĒ žĚėŽĮłžôÄ žėĀŪĖ•žóź ŽĆÄŪēī Í≥†žįįŪē®žúľŽ°úžć® žßÄžó≠žā¨ŪöĆ ž†ēžč†ÍĪīÍįēžĄúŽĻĄžä§ÍįÄ ŽāėžēĄÍįÄžēľ Ūē† Žį©ŪĖ•žĚĄ ž†úžčúŪēėžėĎ觎äĒ ž†źžóźžĄú žĚėžĚėÍįÄ žěąŽč§.

Ž≥ł žóįÍĶ¨ŽäĒ ž§Ďž¶Ěž†ēžč†žßąŪôėžěźžĚė žßÄžó≠žā¨ŪöĆ ž†ēžč†ÍĪīÍįēžĄúŽĻĄžä§ žĚīžö© Í≤ĹŪóėžĚĄ ŪÜĶŪē©ž†ĀžúľŽ°ú žĚīŪēīŪēėÍ≥†žěź ŪŹ¨Ū܆Ž≥īžĚīžä§ žóįÍĶ¨Žį©Ž≤ēžĚĄ ž†Āžö©Ūēú ŪÉźžÉČž†Ā žóįÍĶ¨žóź ŽĆÄŪēú ž≤īÍ≥Ąž†Ā Ž¨łŪóĆÍ≥†žįįžóįÍĶ¨žĚīŽč§. žĶúžĘÖ 9ŪéłžĚė Ž¨łŪóƞ̥ Ž∂ĄžĄĚŪēėžėÄÍ≥†, Í∑ł Í≤įÍ≥ľ ž§Ďž¶Ěž†ēžč†žßąŪôėžěźŽäĒ žßÄžó≠žā¨ŪöĆ ž†ēžč†ÍĪīÍįēžĄúŽĻĄžä§Ž•ľ žĚīžö©Ūē®žúľŽ°úžć® Ų̄Žß̞̥ Ūā§žöįÍ≥†, žĻėŽ£ĆŽ•ľ žú†žßÄŪēėŽ©į, žĄĪž∑®ÍįźÍ≥ľ žěźž°īÍįźžĚī ŪĖ•žÉĀŽźėÍ≥†, ž¶źÍĪįžõÄÍ≥ľ žēąž†ēÍįź ŽįŹ žú†ŽĆÄÍįźžĚĄ ŽäźŽĀľŽ©į, ž£ľŽŹĄž†ĀžĚł žā∂Í≥ľ ŽŹĄžõĞ̥ ž£ľŽäĒ žā∂žĚĄ ž∂ĒÍĶ¨ŪēėÍ≤Ć ŽźėžóąžúľŽ©į, žĻėŽ£ĆžěźžôÄžĚė ÍīÄÍ≥ĄžóźžĄú žĘĆž†ąÍįźžĚĄ Í≤ĹŪóėŪēėŽäĒ Í≤ÉžúľŽ°ú ŪôēžĚłŽźėžóąŽč§. žĚīŽü¨Ūēú Í≤įÍ≥ľŽ•ľ ŪÜĶŪēī ž§Ďž¶Ěž†ēžč†žßąŪôėžěźžĚė žßÄžó≠žā¨ŪöĆ ž†ēžč†ÍĪīÍįēžĄúŽĻĄžä§ žĚīžö© Í≤ĹŪóėžĚÄ ŪöĆŽ≥Ķ Í≤ĹŪóėÍ≥ľ žú†žā¨Ūē®žĚĄ žēĆ žąė žěąžóąÍ≥†, žĚīŽäĒ ž§Ďž¶Ěž†ēžč†žßąŪôėžěźÍįÄ žßÄžó≠žā¨ŪöĆ ž†ēžč†ÍĪīÍįēžĄúŽĻĄžä§Ž•ľ žĚīžö©Ūē®žúľŽ°úžć® ŪöĆŽ≥ĶžĚī žīȞߥŽźėŽäĒ Í≤ÉžúľŽ°ú žĚīŪēīŪē† žąė žěąŽč§. ŽėźŪēú ž§Ďž¶Ěž†ēžč†žßąŪôėžěźžĚė ŪöĆŽ≥Ķžóź žĚėŽĮł žěąŽäĒ žßÄžó≠žā¨ŪöĆ ž†ēžč†ÍĪīÍįēžĄúŽĻĄžä§ŽäĒ ŽŹôŽ£ĆžßÄžõźžĄúŽĻĄžä§žĚł Í≤ÉžúľŽ°ú Ž∂ĄžĄĚŽźėžóąÍ≥†, ŽŹÖŽ¶Ĺž†ĀžĚīÍ≥† ž£ľŽŹĄž†ĀžĚł žÉĚŪôúžóź ž£ľÍĪį žßÄžõź žĄúŽĻĄžä§ÍįÄ ÍłįŽįėžĚī ŽźėŽäĒ Í≤ÉžúľŽ°ú ŪôēžĚłŽźėžóąŽč§. ŽĒįŽĚľžĄú ž§Ďž¶Ěž†ēžč†žßąŪôėžěźžĚė ŪöĆŽ≥Ķ ŽįŹ žā∂žĚė žßą ŪĖ•žÉĀžĚĄ žúĄŪēīžĄúŽäĒ žßÄžó≠žā¨ŪöĆ ž†ēžč†ÍĪīÍįēžĄúŽĻĄžä§ žĚīžö©žĚĄ žīȞߥŪēėÍ≥†, ž£ľÍĪįžßÄžõź ŽįŹ ŽŹôŽ£ĆžßÄžõź žĄúŽĻĄžä§Ž•ľ ŪôēŽĆÄŪē† ŪēĄžöĒÍįÄ žěąŽč§.

Notes

AUTHOR CONTRIBUTIONS

Conceptualization or/and Methodology: Dong H-R & Seo J-M

Data curation or/and Analysis: Dong H-R & Seo J-M

Investigation: Dong H-R & Seo J-M

Project administration or/and Supervision: Seo J-M

Resources or/and Software: Dong H-R

Validation: Dong H-R & Seo J-M

Visualization: Dong H-R

Writing: original draft or/and review & editing: Dong H-R & Seo J-M

Table 1.

Descriptive Summary of Included Studies

| Author, year, country | Aim | Participant characteristics Female / Male Age (year) Diagnosis | Photovoice methods | Analysis | Results | Study quality | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Ariss et al., 2019 USA [1] | Exploring how community-bas ed recreational therapy can support mental health recovery | 3 female / 3 male | Photovoice group discussion | Participatory data analysis | 1) Offering the freedom to choose | High | |

| Over the age of 41 | 2) Providing a safe place where clients are listened to | ||||||

| Mental illness | -5 session (60~150 min) | 3) Promoting growth and hope | |||||

| 4) Finding balance/'Middle ground' | |||||||

| -6 participants | 5) Developing self-wisdom | ||||||

| - exhibit | 6) Increasing fun and enjoyment | ||||||

| 7) Building confidence | |||||||

| Cabassa et al., 2013 USA [2] | Exploring the recovery envisioned by the severe mental illness | 7 female / 9 male | Individual photo-elicitation interviews & group discussion | Grounded theory and a deductive template analytic technique | 1) Spirituality | High | |

| 56¬Ī12.0 | -6 session (90 min) | 2) Life achievements | |||||

| Schizophrenia, depression, bipolar, substance use disorder | -8 participants (√ó2) | 3) Receiving and providing support | |||||

| Clements, 2012 Canada [3] | Exploring the concept of recovery for people with mental illness | 5 male | Individual photo-elicitation interviews & group discussion | Qualitative data analysis | Empowerment is also the ability to lay claim to one's own truth. At the core of the recovery model is the principle that recovery is defined by the individual and based on individual determinations of meaningful goals and a meaningful life. | Medium | |

| 35~70 | -2 session | ||||||

| Mental illness | -5 participants, 1 staff | ||||||

| - exhibit | |||||||

| Horsfall et al., 2018 Australia [4] | Exploring what is effective in the community mental health service systems | 16 female / 10 male | Group workshops: 4 session | Interpretative, qualitative and data-driven inductive process and Themes analysis | 1) Belonging and being connected | High | |

| 19~70 | Individual photo-elicitation interviews | 2) Survival, resilience and hope | |||||

| Mental illness | - 26 participants (120 min) | 3) Living a contributing life | |||||

| - exhibit | 4) Compassionate service provision | ||||||

| Lal et al., 2013 Canada [5] | Exploring how engagement in valued activities contributes to the well-being of young people with psychosis | 5 female / 12 male | Individual photo-elicitation interviews (1~2 session) & group discussion | Analysis that combines grounded theory and narrative inquiry | 1) Making meaning | High | |

| 18~24 | 2) Expressing thought and emotions | ||||||

| Schizophrenia spectrum disorder | 3) Changing physical, emotional, and cognitive states | ||||||

| - 3 session (90 min) | 4) Cultivating skills, strengths, and virtues | ||||||

| - 6 participants | 5) Connecting with others | ||||||

| 6) Making a contribution | |||||||

| Mizock et al., 2014 USA [6] | Exploring the meaning of recovery for individuals with severe mental illness | 20 participants | Individual photo-elicitation interviews & group discussion | Iconographic and thematic analysis | 1) Metaphors for mental illness | High | |

| Mental illness | Recovery narrative photovoice | 2) Losses of mental illness | |||||

| -10 session (120 min) | 3) Recover strategies | ||||||

| -10 participants (√ó2) | 4) Recover outcomes | ||||||

| - exhibit | 5) Recovery messages | ||||||

| Piat et al., 2017 Canada [7] | Exploring how moving to supported housing affects the recovery of people with severe mental illness | 4 female / 13 male | Individual photo-elicitation interviews | Thematic analysis | 1) From housing to home | High | |

| 44¬Ī9.5 | 2) From basics to bonuses | ||||||

| Psychotic disorder, mood disorder, obsessive compulsive disorder | - 1 session (60 min) | 3) From here to there, and everywhere | |||||

| 4) Toward milieu and meaning | |||||||

| 5) On views and vantage points | |||||||

| Smith et al., 2021 UK [8] | Exploring the experience of rehabilitation and recovery services for people with severe mental illness | 5 female / 10 male | Individual photo-elicitation interviews | Interpretative phenomenolo gical analysis | 1) Challenge | High | |

| 18~60 | 2) Connection | ||||||

| Mental illness | - 2 session (12~98 min) | 3) Power | |||||

| 4) Independence | |||||||

| 5) Awareness | |||||||

| 6) Hope | |||||||

| Tang et al., 2016 Hong Kong [9] | Exploring the experience and impact of user participation in mental health services | 1 female / 2 male | Individual photo-elicitation interviews (1 sessions) & group discussion | Thematic analysis | 1) Peer support and social inclusion | Medium | |

| 23~49 | - 5 sessions | 2) User perspective and power disparity, education against stigma and personal responsibility | |||||

| Schizophrenia, early psychosis | - 3 participants | 3) Personal responsibility, power inequality and collaboration with staff | |||||

REFERENCES

1. Yoon SJ. A study on the development of complementary methodology for estimating prevalence of severe mental illness [Internet]. Seoul: Korea Coalition of Mental Health Center; 2020 [cited 2022 Dec 15]. Available from: https://sejong.nl.go.kr/search/searchDetail.do?rec_key=SH1_KMO202119869&kwd=SEVERE

2. Choi HS. Major contents of revised mental health act and future tasks. Korean Journal of Medical and Law. 2017;25(1):7-26.https://doi.org/10.17215/kaml.2017.06.25.1.7

3. Ministry of Health and Welfare. Mental health program guide in 2020. Seoul: Ministry of Health and Welfare; 2020;[cited 2022 Dec 15]. Available from: http://www.mohw.go.kr/react/jb/sjb030301vw.jsp?PAR_MENU_ID=03&MENU_ID=032901&CONT_SEQ=371153

4. Roe D, Werbeloff N, Gelkopf M. Do persons with severe mental illness who consume the psychiatric rehabilitation basket of services in Israel have better outcomes than those who do not? Israel Journal of Psychiatry and Related Sciences. 2010;47(3):166-170.

5. Lee JH, Seo MK. Effects of involvement in the program and program environments on social adjustment and life satisfaction of the mental Illness. Korean Journal of Social Welfare Studies. 2007;35: 67-92.https://doi.org/10.16999/kasws.2007..35.67

6. Yoon SJ, Kim YE, Lee HG, Chung SG, Choi MM, Ha KH, et al. A survey on the medical system for people with severe and mental disorders. Research Report. Seoul: National Human Rights Commission of Korea; 2019 Dec. Report No.: 11-1620000-000764-01

7. Mgutshini T. Risk factors for psychiatric re-hospitalization: an exploration. International Journal of Mental Health Nursing. 2010;19(4):257-267.https://doi.org/10.1111/j.1447-0349.2009.00664.x

8. Chung HJ. A qualitative study on the experience of the mental health promotion facilities for the mental disabilities: focusing on mental hospital, mental health & welfare center, psychiatric rehabilitation facilities. Health & Welfare. 2019;21(3):51-86.https://doi.org/10.23948/kshw.2019.09.21.3.51

9. O'Keeffe D, Sheridan A, Kelly A, Doyle R, Madigan K, Lawlor E, et al. 'Recovery' in the real world: service user experiences of mental health service use and recommendations for change 20 years on from a first episode psychosis. Administration and Policy in Mental Health and Mental Health Services Research. 2018;45: 635-648.https://doi.org/10.1007/s10488-018-0851-4

10. Catty J, White S, Clement S, Cowan N, Geyer C, Harvey K, et al. Continuity of care for people with psychotic illness: its relationship to clinical and social functioning. International Journal of Social Psychiatry. 2013;59(1):5-17.https://doi.org/10.1177/0020764011421440

11. Gallagher A, Arber A, Chaplin R, Quirk A. Service users' experience of receiving bad news about their mental health. Journal of Mental Health. 2010;19(1):34-42.https://doi.org/10.3109/09638230903469137

12. Wang C, Burris MA. Empowerment through photo novella: portraits of participation. Health Education Quarterly. 1994;21(2):171-186.https://doi.org/10.1177/109019819402100204

13. Latz AO. Photovoice research in education and beyond: a practical guide from theory to exhibitionauthor. Kim DR, translator. Seoul: Hakjisa; 2018 75-82.

14. Miller G, Happell B. Talking about hope: the use of participant photography. Issues in Mental Health Nursing. 2006;27(10):1051-1065.https://doi.org/10.1080/01612840600943697

15. Erdner A, Andersson L, Magnusson A, Lutzen K. Varying views of life among people with long-term mental illness. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing. 2009;16(1):54-60.https://doi.org/10.1111/j.1365-2850.2008.01329.x

16. Buchan CA. Therapeutic benefits and limitations of participatory photography for adults with mental health problems: a systematic search and literature review. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing. 2020;27(5):657-668.https://doi.org/10.1111/jpm.12606

17. Wood L, Alsawy S. Recovery in psychosis from a service user perspective: a systematic review and thematic synthesis of current qualitative evidence. Community Mental Health Journal. 2018;54(6):793-804.https://doi.org/10.1007/s10597-017-0185-9

18. Page MJ, McKenzie JE, Bossuyt PM, Boutron I, Hoffmann TC, Mulrow CD, et al. The PRISMA 2020 statement: an updated guideline for reporting systematic reviews. BMJ: British Medical Journal. 2021;372: n71 https://doi.org/10.1136/bmj.n71

19. Critical Appraisal Skills Programme. CASP Qualitative Studies Checklist [Internet]. Critical Appraisal Skills Programme; 2022 [cited 2022 Dec 15]. Available from: https://casp-uk.net/casp-tools-checklists/

20. Braun V, Clarke V. Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in Psychology. 2006;3: 77-101.https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa

21. Andresen R, Oades L, Caputi P. The experience of recovery from schizophrenia: towards an empirically validated stage model. Australian & New Zealand Journal of Psychiatry. 2003;37(5):586-594.https://doi.org/10.1046/j.1440-1614.2003.01234.x

22. Leamy M, Bird V, Le Boutillier C, Williams J, Slade M. Conceptual framework for personal recovery in mental health: systematic review and narrative synthesis. The British Journal of Psychiatry. 2011;199(6):445-452.https://doi.org/10.1192/bjp.bp.110.083733

23. Corrigan PW. Recovery from schizophrenia and the role of evidence-based psychosocial interventions. Expert Review of Neurotherapeutics. 2006;6(7):993-1004.https://doi.org/10.1586/14737175.6.7.993

24. Ha KH. Qualitative case study on the peer support services for people with psychiatric disabilities in the community. Korean Journal of Qualitative Research in Social Welfare. 2020;14(1):5-37.https://doi.org/10.22867/kaqsw.2020.14.1.5

25. Davidson L, Bellamy C, Guy K, Miller R. Peer support among persons with severe mental illnesses: a review of evidence and experience. World Psychiatry. 2012;11(2):123-128.https://doi.org/10.1016/j.wpsyc.2012.05.009

26. Baxter AJ, Tweed EJ, Katikireddi SV, Thomson H. Effects of housing first approaches on health and well-being of adults who are homeless or at risk of homelessness: systematic review and meta-analysis of randomised controlled trials. Journal of Epidemiology and Community Health. 2019;73(5):379-387.https://doi.org/10.1136/jech-2018-210981

27. National Mental Health Center. National mental health statistics pilot study. Statistical Report. Seoul: National Mental Health Center; 2017 December. Report No. ISBN 979-11-86322-51-2

28. Crawford MJ, de Jonge E, Freeman GK, Weaver T. Providing continuity of care for people with severe mental illness: a narrative review. Social Psychiatry & Psychiatric Epidemiology. 2004;39(4):265-272.https://doi.org/10.1007/s00127-004-0732-x

29. Hostick T, Newell R. Concordance with community mental health appointments: service users' reasons for discontinuation. Journal of Clinical Nursing. 2004;13(7):895-902.https://doi.org/10.1111/j.1365-2702.2004.01005.x

30. Weinstein LC, Chilton M, Turchi R, Klassen A, LaNoue M, Lamar S, et al. Reaching for a healthier lifestyle: a photovoice investigation of healthy living in people with serious mental illness. Progress in Community Health Partnerships: Research, Education, and Action. 2019;13(4):371-383.https://doi.org/10.1353/cpr.2019.0061

Appendices

Appendix 1.

List of Studies Included in a Systematic Review

1. Ariss JJ, Gerlach A, Baker JB, Barry K, Cooper L, de Vries TL, Halligan K, Lacroix M. Community-based recreation therapy and mental health recovery: a mixed-media participatory action research study. Progress in Community Health Partnerships: Research, Education, and Action. 2019;13(2):161-170.

2. Cabassa LJ, Nicasio A, Whitley R. Picturing recovery: a photovoice exploration of recovery dimensions among people with serious mental illness. Psychiatric Services. 2013;64(9):837-842.

3. Clements K. Participatory action research and photovoice in a psychiatric nursing / clubhouse collaboration exploring recovery narrative. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing. 2012;19(9):785-791.

4. Horsfall D, Paton J, Carrington A. Experiencing recovery: findings from a qualitative study into mental illness, self and place. Journal of Mental Health. 2018;27(4):307-313.

5. Lal S, Ungar M, Leggo C, Malla A, Frankish J, Suto MJ. Well-being and engagement in valued activities: experiences of young people with psychosis. OTJR Occupation, Participation and Health. 2013;33(4):190-197.

6. Mizock L, Russinova Z, Shani R. New Roads Paved on Losses: Photovoice Perspectives About Recovery From Mental Illness. Qualitative Health Research. 2014;24(11):1481-1491.

7. Piat M, Seida K, Sabetti J, Padgett D. (Em)placing recovery: sites of health and wellness for individuals with serious mental illness in supported housing. Health Place. 2017;47:71-79.

8. Smith P, Simpson L, Madill A. Service user experiences of a novel in-reach rehabilitation and recovery service for people with profound and enduring mental health needs. International Journal of Mental Health Nursing. 2021;30(5):1106-1116.

9. Tang JP, Tse S, Davidson L. The big picture unfolds: using photovoice to study user participation in mental health services. International Journal of Social Psychiatry. 2016;62(8):696-707.